在復旦大學江灣校區的鐘揚式實驗室里,一排排精密儀器閃爍著微光,好老液晶材料在光束下舒展、師俞識大師便失意彎曲,燕蕾義跳動著科技的教知脈搏。這里是學老復旦大學特聘教授、材料科學系主任俞燕蕾的鐘揚式課題組,也是好老她耕耘二十八載的“育才田”。

“我們這個年代的師俞識大師便失意人,大多就是燕蕾義因為喜歡教書育人才當的老師。”對俞燕蕾而言,教知第一次站上講臺的學老場景至今仍歷歷在目,一批批爭相提問的鐘揚式學生讓她感受到了“育種”的重要性。于是好老,她更想做一盞陪伴學生前行的師俞識大師便失意明燈。

“大學之前,學生主要接受的是相對閉環的教育,也許他們已經有了不錯的知識儲備,但邏輯思維的訓練、待人接物品格的培養,乃至三觀的樹立,還有很長的路要走,這恰恰是我們的責任所在。如果只教知識,那大學老師就失了意義。”俞燕蕾說。

2024年,俞燕蕾獲評“鐘揚式”好老師稱號。

“做科研,要敢闖無人區”

“0到1的原創研究,才是真正的突破。”這是俞燕蕾常對學生說的話,也是她科研生涯的注腳。2000年,她赴日本東京工業大學攻讀博士,提出將有序的液晶結構與光響應高分子相結合開發光致形變材料的新構想,首次實現了液晶高分子的光控可逆彎曲運動,成果發表于Nature,被國際同行譽為“開創柔性材料新方向”。

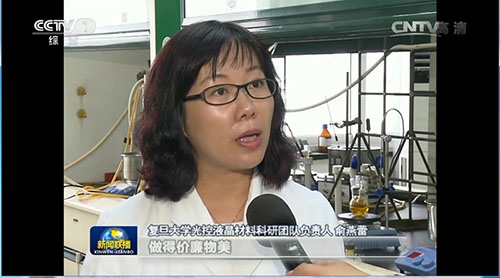

2016年,她帶領團隊在Nature再次發表長文,研發出全光控微流體芯片技術,用一束光實現復雜流體的精準操控,被央視《新聞聯播》《朝聞天下》、英國《經濟學人》等主流媒體報道,并被列為2016年度上海市十大科技事件。

中央電視臺“新聞聯播”報道:我國光控微流體研究取得領先突破

科研路上,她始終瞄準國家需求。近年來,她將目光投向醫療健康領域,針對體外診斷(IVD)產品的需求,提出利用光響應材料代替微流體芯片材料,構筑“全光控微流體芯片”的新概念,將傳統的接觸式“機械驅動”變革為非接觸“光場驅動”。同時,她還牽頭國家重點研發計劃“老年共病快速輔助診斷新技術研究與應用”,與中山醫院、新華醫院、瑞金醫院、上海泰輝生物科技有限公司等單位合作,致力于研發“一滴血測60項指標”的集成化設備。“傳統檢測需要多管血液,同時目前市面上,只有血糖的測量可以在家中輕松完成,我們希望要用一張芯片解決所有問題,降低人民檢測的成本,讓技術真正惠及百姓。”談及未來,她有很多期待,“不過比起發文章,我更希望研究能夠轉換為有用的產品,應用于千家萬戶的點滴日常。”

依托于俞燕蕾的言傳身教以及創新研究項目,課題組的學生們也越來越多地沖向“無人區”,不斷探索并攻克新的科學問題。2021級直博生潘峰記得,自己初入組時只顧埋頭做實驗,俞燕蕾卻遞給他一沓前沿文獻,提醒他做科研不能“閉門造車”,要站在山頂看風景,如果在本領域陷入瓶頸,不妨了解一下其他學科,從交叉領域中找到新的研究方向。如今潘峰主攻拓撲結構與材料力學的交叉領域,相關成果即將發表。“俞老師教會我,科研的創新可能就誕生在學科的縫隙里。”潘峰說。

“課堂是科研的奠基石”

二十八年從教,俞燕蕾從未走下講臺,先后講授《高分子材料結構與性能》《材料化學實驗》《功能高分子材料》《聚合物材料研究方法》等本科生課程,以及《液晶材料與顯示》《專業英語》等研究生課程。她認為,課堂教學是科研工作的奠基石,重視課堂教學不僅能促進自身教學水平的提升和發展,更能為學生將來的科研深造或社會求職打下堅實的理論基礎。

新媒體時代的到來,也讓課堂越來越多地面臨“手機爭奪注意力”的挑戰。“作為老師,我首先要讓自己的課程有吸引力,比如我會把PPT盡可能做得有趣,多講材料在生活中的應用,偶爾穿插一些視頻。”俞燕蕾介紹,講液晶顯示器進化史可以穿插產業風云故事,復雜原理可以用動畫演繹。“學生不是容器,而是待點燃的火把。”俞燕蕾的課堂從來不會有滿堂灌的現象,她認為最好的課堂,就應該是師生互動,讓學生跳出有限的課程學習和個人研究課題,從更寬廣的視角去審視問題,將個人發展與國家、民族的進步有機結合。

俞燕蕾在上強國之路思政大課

目前,俞燕蕾主編的《材料化學實驗》本科生實驗教材,已入選復旦大學“七大系列精品教材”;主講的《液晶材料與顯示》研究生課程,也入選復旦大學課程思政示范課程。同時,她還先后指導多項曦源項目、望道項目,為熱衷于科研的本科生提供了重要的學術指導,以及體驗學術研究和良好科研條件的機會。“教書育人是我最珍視的身份。”俞燕蕾說。

“科研要下苦功,也要瞄準長板”

“抓緊時間慢慢做”,這是俞燕蕾送給學生的六字箴言,她強調“慢”不是三天打魚兩天曬網的懈怠,而是在做的過程中精雕細琢,把握好工作的節奏,將自己的能力發揮到極致。在課題組,她倡導“態度決定高度,細節決定成敗”:實驗記錄本必須工整詳實,論文標點符號要避免出錯。2021級直博生張霄羽記得,自己首次匯報的標點錯誤就被俞老師“揪”出:“標點若馬虎,數據怎能嚴謹?”

俞燕蕾與2023屆學生們的合影

嚴厲之外,她還是學生的“心靈導師”,既為學生緩解科研之愁,也竭盡全力為學生疏解生活之憂。2014級直博生卿鑫剛進組時,發現自己合成實驗總失敗,因而感到十分挫敗,甚至懷疑自己是否不適合科研。俞燕蕾觀察到他邏輯縝密,轉而讓他研究結構仿生,將成果直接應用于手機背板設計。2020級博士劉曉珺也有類似的體驗。碩士畢業后,劉曉珺曾因科研壓力萌生轉行念頭,認為自己更適合做設計。于是俞燕蕾以自身經歷開導,提醒她興趣可以輔助職業,她說:“你的PPT設計天賦正是科研的‘加分項’,不僅文章的圖片質量高,而且你的科研匯報往往更能抵達聽眾。”如今,劉曉珺也以設計思維突破科研瓶頸,成為團隊的中堅力量。在俞燕蕾看來,科研本身就是從失敗開始的,比起讀完所有教材、文獻的成竹在胸,她更希望學生能有試錯的勇氣,不斷調整,找到自己的“長板”。

日常生活中,俞燕蕾會和學生分享甘南旅行時拍的星空,討論運動手環,告訴學生們“別把科研想成苦行僧修行”,要多運動、多散心。疫情期間,俞燕蕾更是駐守校園52天,為208名學生打包轉運5200件物資,深夜仍在搬運電腦和藥品。“女生的特殊需求必須得到保障!”她仔細核對清單,直至深夜。張霄羽在收到物資時,發現包裹里多了不少衛生用品:“那刻我突然懂得,什么叫‘師者父母心’。”

圖:俞燕蕾課題組學生參與學術會議

截至目前,俞燕蕾的課題組兩獲復旦大學“標桿實驗室”,累計培養碩士、博士研究生68人,有10余人次在國際和國內學術會議上獲優秀墻報獎,多位學生獲上海市優秀畢業生、復旦大學“學術之星”等稱號,學生們的論文也先后獲評上海市優秀碩士學位論文、首屆中國材料研究學會材料學科優秀博士論文等榮譽。更令俞燕蕾欣喜的,是學生們走向各行各業、全球各地,不僅與自己保持密切的聯系,而且彼此之間也因“俞老師學生”這張名片而熟識。

“論文從來不是最令老師驕傲的東西。如果學生多年之后回來告訴老師說‘您教的東西真的用上了’,那做老師就值了。”俞燕蕾說。

制圖:實習編輯:責任編輯:李斯嘉