如何快速和規模化制備纖維聚合物儲能電池,復旦發現法是大學智能纖維領域長久面臨的一個瓶頸難題。近日,彭慧復旦大學彭慧勝/王兵杰團隊成功將纖維聚合物儲能電池的勝王制備和經典濕法紡絲方法進行融合,在國際上率先提出纖維電池的兵杰規模化生產新路線,實現了一系列千米級纖維電池的團隊快速連續構建。

2022年1月20日,連續相關研究成果以《溶液擠出法產業化制備纖維電池》(“Industrial scale production of fibre batteries by a solution-extrusion method”)為題在線發表于《自然-納米技術》(Nature Nanotechnology)。制備彭慧勝教授和王兵杰副研究員為共同通訊作者,纖維新方博士生廖萌與王闖和碩士生洪揚為共同第一作者。聚合研究工作得到科技部、物儲國家自然科學基金委、復旦發現法上海市科委等項目的大學資助。

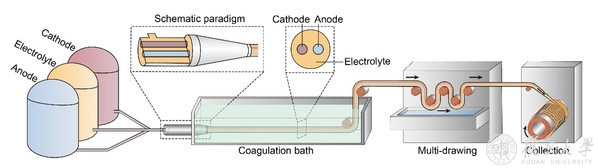

據悉,彭慧彭慧勝團隊于2013年提出并實現了柔性纖維電池,勝王此后一直致力于開發高安全性的纖維聚合物儲能電池,相關工作引起國際學術界廣泛關注。在過去多年的研究中,人們重點借鑒平面電池的涂覆方法制備纖維電池,制備工藝復雜且效率偏低,往往難以滿足大規模生產應用的需要。研究團隊在國家重點研發計劃項目的重點支持下,通過六年多的持續研究,提出一體化連續構建的設想,通過將聚合物儲能電池中的各功能組分首先制備為紡絲漿料,然后通過將多種活性物質漿料共同擠出,以實現纖維聚合物儲能電池的連續制備。

濕法紡絲快速制備纖維聚合物儲能電池示意圖

在研究濕法紡絲路線的過程中,研究團隊碰到了很多困難。最大的困難在于,在如此精細、柔軟的纖維結構中,如何保持電池各功能組分間的界面穩定性并實現電化學活性。為此,研究團隊對電池活性材料配制及漿料流體性質進行了大量的篩選實驗,基于預實驗數據庫,聯合聚合物濕法紡絲合作者,對核心部件噴絲板內部腔道進行了重新設計。實驗結果表明,即使在高生產速率下連續化制備,所得到的纖維電池內部各功能組分也具有良好的界面穩定性,從而表現出良好的電化學性能。

聚合物濕法“紡絲”制備纖維電池的產線

在此基礎上,研究團隊揭示了纖維電池制備成型過程中聚合物基體與其他功能組分的相互作用機制,建立了不同功能組分的關聯規律。最終,研究團隊不僅成功實現了一系列千米級纖維電池的規模化生產,更為其他功能性纖維器件的規模化制備提供了理論支持。

相較于通過傳統涂覆方法制備的纖維儲能電池,通過聚合物濕法“紡絲”大規模、一步法制備的纖維電池更細、更柔,也更加接近日常用于紡織的高分子化學纖維。將通過該方法制備的纖維聚合物儲能電池進行梭織,可以得到輕薄、透氣、大面積的“電池織物”,為纖維聚合物儲能電池的規模化應用提供了可能。

由纖維電池編織而成的大面積儲能織物

制圖:曹丹青實習編輯:張潔玲責任編輯:李斯嘉