10月23日至29日,探討中國語言文學系以“美學史研究與當代美學理論的美學創新建構”為主題開展了中國語言文學學科周,陸續舉辦蔣孔陽百年誕辰紀念暨學術研討會、史研美學研究學術報告、究當建構師生互動講座、代美中文學科發展成果展等系列活動。學理學科

蔣孔陽百年誕辰紀念暨學術研討會開幕式

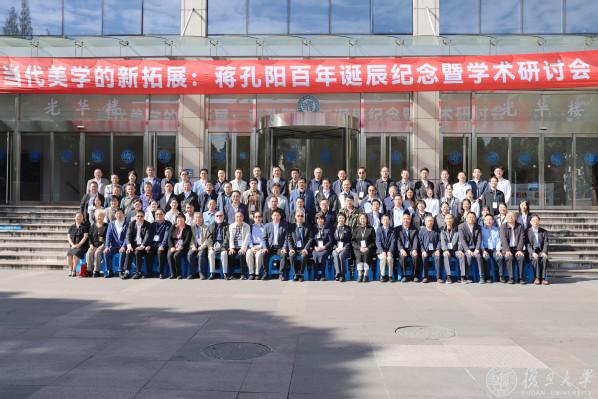

10月28日,文學由復旦大學中國語言文學系聯合《學術月刊》與《探索與爭鳴》編輯部共同主辦的探討“當代美學的新拓展:蔣孔陽百年誕辰紀念暨學術研討會”、《蔣孔陽全集》(增補卷) 揭幕儀式在復旦大學光華樓舉行。美學北京師范大學、史研中山大學、究當建構武漢大學、代美山東大學、學理學科四川大學、南開大學、中國社會科學院、中國藝術研究院等六十余所高校、科研單位及出版機構近百名學者、蔣孔陽先生的家屬代表、故交好友等共聚復旦,共同追憶美學大師蔣孔陽先生,探討先生精神思想之于當代美學的無限財富。

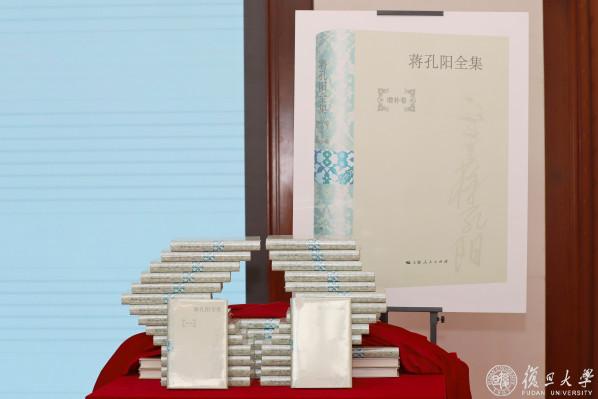

復旦大學黨委書記裘新、《學術月刊》社長金福林、復旦大學中文系黨委書記岳娟娟出席開幕式并致辭,復旦大學文科資深教授朱立元主持儀式。裘新代表復旦大學表達了對蔣孔陽先生的深切懷念,表示應以本次紀念活動為契機,傳承、發揚蔣孔陽等老一輩大師的寶貴精神財富。《學術月刊》雜志社社長金福林回顧了蔣先生與《學術月刊》的歷史淵源,希望《學術月刊》能繼續為文藝美學的學者提供研討平臺。岳娟娟書記則細致梳理了蔣先生的求學經歷與教研成就,并代表復旦中文系向先生致以崇高敬意。活動現場,復旦大學黨委常委、宣傳部部長陳玉剛教授與復旦大學中國語言文學系主任朱剛教授共同為《蔣孔陽全集》(增補卷)揭幕。該卷出版對于梳理蔣孔陽美學思想整體面貌及當代美學建構具有重要意義。

蔣孔陽先生自1951年任教于復旦始,躬耕教壇四十余載,潛心美學、文藝學研究,出版了《美學新論》《德國古典美學》《文藝與人生》等著作,主編了《二十世紀西方美學名著選》《十九世紀西方美學名著選》《現代世界短篇小說選》《西方美學通史》等,于《中國社會科學》《文學評論》《文藝研究》等權威刊物發表論文百余篇,培養了一大批文藝學、美學研究的中堅力量。其學術研究至今仍有重要影響,被譽為“中國當代美學研究的總結形態”。

據悉,該會議在籌備伊始便收到了多方關注與熱烈響應。上海人民出版社緊張而高效地工作,使《蔣孔陽全集》(增補卷)在會議召開前順利出版,成為對蔣孔陽先生百年誕辰的獻禮!《文匯報》《解放日報》等多家媒體會前采訪了蔣孔陽弟子、復旦大學文科資深教授朱立元,追憶了蔣孔陽先生對真理與美的熱愛、對后學的悉心扶持,積極為此次會議做宣發工作。此外,蔣孔陽先生家屬為會議提供了諸多寶貴資料,陸揚、張德興等諸多蔣孔陽先生弟子為先生百年誕辰紀念撰文。

蔣孔陽百年誕辰紀念暨學術研討會大會發言

蔣孔陽百年誕辰紀念暨學術研討會大會發言分三場舉行。

第一場發言由《復旦學報(社科版)》主編、復旦大學中文系教授汪涌豪主持。蔣紅作為蔣孔陽先生家屬代表,向復旦大學中文系、《學術月刊》編輯部等部門表示感謝,并分享了蔣孔陽先生對中西美學思想的思考與研究。上海交通大學教授祁志祥從上海市美學學會創始人、基礎理論研究為本的奠基者、求真務實、探求真理,五湖四海、多元共存等多個側面,談論蔣孔陽先生對上海市美學學會的貢獻與影響。暨南大學教授蔣述卓對審美滋長做出定義,表示審美滋長有助于進一步理解蔣孔陽創造論美學觀點,對理解美的創造的藝術生產具有意義。北京師范大學教授王一川指出,蔣孔陽先生是中國第三代美學家的卓越代表,他的美學思想不僅是一種美學主張,更是一種美學研究方法,在西方美學史學和中國美學史學、文藝特征學和美學體系學的縱橫交織中展示出美學研究的普遍性路徑。

大會第二場發言由復旦大學中文系教授王才勇主持。會上,揚州大學教授姚文放指出,蔣孔陽先生將美學研究立足于人對現實的審美關系之上,突出關系范疇在美學研究中的有效性,這是其美學思想的風標。華中師范大學教授胡亞敏作題為“唯物史觀視域下對文學批評中語言本體論反思和實踐維度拓展”的發言,旨在從歷史唯物史觀視角,闡釋實踐論是對語言學轉向下,語言決定論、實體被虛化等現象的糾偏,強調主體的能動性、發展性。山東大學教授譚好哲指出,僅關注到蔣先生創造論美學對實踐美學的超越是遠遠不夠的,還應看到蔣孔陽美學思想的人類學意蘊。南開大學教授劉俐俐結合蔣孔陽先生《美學新論》等著述,集中闡釋了文藝美學提問轉向、運思方式、方法論價值等問題。蘇州大學教授劉鋒杰以《文學的基本知識》為對象,系統梳理了蔣孔陽先生在1957年所作的文學定義,足見老一輩學者對“文學是人學”的肯定。中國社會科學院文學所研究員劉方喜代錢中文先生轉達對蔣孔陽先生的敬重之意,并從蔣孔陽、錢中文先生的交往與思想出發,表達了后學對兩位先生廣采博取、包容率真等治學態度的敬仰。山東師范大學教授楊守森受蔣先生所強調的“美在實踐”“美在創造”之啟發,對美的實用性進行探究,認為美應與人類現實生活密切相關,應在人類的生產實踐方面,發揮引導作用。《文藝研究》副主編、中國藝術研究院研究員張穎表示,其將蔣孔陽先生對西方美學的述評作為其研究的重要參照,在蔣孔陽先生《真與美》論著的啟發下,著重考察了維克多·庫贊的“另一種美與真”。

大會第三場發言由復旦大學中文系教授張寶貴主持。溫州大學教授馬大康以“人的全面展開,美的層累突創——略論蔣孔陽美學思想”為題,對蔣孔陽先生融匯古今中西的思想特點做出了學理總結。同濟大學教授王鴻生從蔣孔陽先生《論美是一種社會現象》出發,發現蔣孔陽早期美學思想潛在的“現象學-存在論”隱線,并結合馬克思手稿中的理論思想,試圖梳理一條力圖打通實踐論與存在論的研究路徑。中山大學教授王坤主張蔣孔陽美學本體論學理基礎聚焦于美與異化,對該焦點的關注,有助于思考在“豐衣足食之后怎么做”這一時代命題,從而引導資本對審美活動的參與。浙江大學教授蘇宏斌指出近代美學的兩大脈絡,即“感受學”與“感性學”,有著不同的側重,感受學傳統探討主體面對藝術作品時,所具有的主觀感受或情感體驗,而感性學則更看重審美對象或藝術作品是如何產生、創造的,具有詩學特征。上海大學教授劉旭光對蔣先生“美在創造”觀點展開了進一步探討,系統思索了創造如何理解,創造美學的理論淵源,豐富了其實踐意義。四川大學教授傅其林表示,蔣孔陽先生實踐美學思想源于對馬克思《巴黎手稿》的深入研究,在關于美的本質、美的規律等命題的理解上,依舊具有重要價值。武漢大學教授王懷義、首都師范大學教授孫士聰分別從繪畫與音樂出發,探索了蔣孔陽美學對中國古典文藝形式的思考。江蘇師范大學教授劉彥順著重探討了審美時間性問題,研究了朱立元教授關于審美活動優先論與動態生成論美學的卓越思考,并指出這預示了中國當代審美時間哲學的重要轉型。

本次研討會共設有三個分會場,分別圍繞蔣孔陽文藝美學思想、東方美學與文論、西方美學與文論三個議題展開更為細化的專題研討。

學術報告、互動講座:探討“從‘文藝美學’到‘藝術美學’的發展路徑”和“經典所能賦予我們的品質”

10月29日,中國社會科學院文學研究所研究員高建平以“美學研究:從‘文藝美學’到‘藝術美學’的發展路徑” 為題,在光華樓西主樓13層多功能廳作學術報告。中國語言文學系副系主任陶寰主持,文藝學科教師陸揚、李鈞、徐賢樑參加講座。中國語言文學系公眾號“復旦中文”及復旦文藝學科公眾號“復旦文藝學美學研究中心”發布講座預告,光華西主樓10層電子大屏進行海報展示。

10月31日,“經典所能賦予我們的品質”師生互動講座在邯鄲校區H3106教室舉行。邀請嘉賓為復旦大學中文系教授汪涌豪。中文系“惠風鐘文”公眾號發布講座預告并獲校學生會轉載,以及校內講座整理平臺自主納入。本場講座參與人數約130人左右,受到師生一致好評。

中文學科發展成果展:建設成為具有海內外引領性的中國語言文學和文化的教學與研究重鎮

10月23日至29日,“中文學科發展成果展”在邯鄲校區光華樓西主樓10層回廊開展。整體布展分為主題墻、前言、歷史沿革、學科風貌、黨建引領、繼往開來、科研現狀、本科生研究生教學、交流合作、教工園地、退管工作、年度作品、學生工作、情牽校友等20個板塊。

復旦大學中文學科肇端于1917年開設的國文科,1925年成立中文系,1981年成立語文所,1983年成立古籍所,2005年成立出土文獻與古文字研究中心,形成“多維并舉”的格局,包含文藝學、中國古代文學、中國古典文獻學、中國現當代文學、比較文學與世界文學、漢語言文字學、語言學與應用語言學7個二級學科。

近年來,中文學科在國家級社科重大項目等科研立項上保持全國領先,產出一批具有原創性、集成性、高水平的學術成果,在教育部、上海哲社優秀成果獎等科研獲獎方面也位居前列;重視人才培養,多次獲國家與上海教學成果獎、入選國家精品或一流課程,2019年啟動“榮譽學位”建設,2020年啟動“強基計劃”“卓博計劃”,入選教育部基礎學科拔尖學生培養計劃2.0基地;堅持走國際化辦學道路,迄今已與哈佛、劍橋等幾十所國際高校建立了長期深度合作關系,提供師生赴海外訪學、交流學習的機會,吸引著海外英才來此求學深造等。

制圖:實習編輯:章一諾責任編輯:李斯嘉