2024已經過去了四分之一,野性開年的理性商業趨勢繞不開兩個話題——日常消費價格“下沉”和商業“下沉”。

“9.9咖啡”所向披靡;

賈國龍中國漢堡更名龍堡主攻下沉市場;

京東明確2024年下沉市場是回歸重要的增長引擎;

挪瓦咖啡2024年計劃新開1000家門店,大力開拓下沉市場;

今年3月4日,升級國內火鍋龍頭海底撈也宣布開放加盟,野性希望在下沉市場進一步釋放品牌和規模效應……

下沉市場——其實已經是理性一個老生常談的話題了。

不過品牌們十年前談下沉,回歸帶著一種意氣風發的升級擴張勢頭;如今品牌再談下沉,更帶著一種“再造神話“和”二次創業“的野性向往。

十年間,理性無論是回歸高線城市還是所謂的“下沉市場”,消費觀念都發生了巨大的升級變化,城市消費者開始變得越來越佛系,野性所謂的理性下沉市場和小鎮消費則開始了品質提升的征程。一邊是回歸城市發起反向消費運動,一面是下沉市場走出越來越多的成功品牌。

(下沉市場走出的部分成功品牌因其logo色系相似,被行業內調侃為“下沉同花順”)

那么,不同的“分級市場”機遇何在?探討這個問題之前,我們先來討論一下市場主體——人。

01

消費觀念的分化及背后成因

理性回歸vs.“野性”提升

高線城市的“理性回歸”

最近看見了一個很有意思的熱搜:“旅行社開始嫌棄年輕人”、“為啥旅行社越來越害怕年輕人?”

年輕人明明是未來消費主力和市場的重點關注對象,怎么還遭到嫌棄上了呢。

點進去一看,大體意思是現在的95、00后年輕人都太“清醒”了,會想盡一切辦法提高花銷的“性價比”,而且懂得怎么維權,遇到糟心事就會上網曝光。

伴隨著過去幾十年中快速的城市化進程,城市人不斷追求物質的滿足和消費的快感,無數的新鮮事物蜂擁而至,人們應接不暇、眼花繚亂。在大環境好的時候,人們愿意去嘗鮮,甚至愿意透支未來去享受當下。

而后,新鮮感逐漸麻木,加上特殊事件后的市場下行,生活成本高企的城市人正在為曾經的透支買單,隨之而來的就是消費觀念的顯著變化。

無論是消費理智的回歸,還是精神需求的持續增長,或是對于可持續發展的關注,過度消費的時代,已經成為過去。

理性消費的回歸

在消費主義的浪潮中,人們逐漸認識到只有物質并不能帶來真正的幸福。因此,一些人開始倡導理性消費,更加注重產品的質量和性價比,而非僅僅追求品牌、高價和潮流。于是,越來越像蜂花、活力28以及郁美凈等老國貨品牌頻繁出圈,再次崛起。

在2023年拼多多11.11大促前三天的戰報中顯示,拼多多百億補貼用戶規模突破6.2億元,一線城市用戶訂單量同比增長113%,而后在去年12月份,拼多多這個曾經被嘲笑“下鄉”的平臺甚至打敗了淘寶,被推上電商一哥的寶座。

精神需求的增長

一些高線城市的人們更加關注精神層面的滿足。他們開始追求極簡生活,減少不必要的消費,將更多時間和精力投入到自我提升、社交和文化活動中。city walk、公園式游逛、露營經濟等趨勢火熱,也因此有了“京城中產的新愛好是釣魚和逛公園”這種調侃。

(來源:小紅書)

環保意識的增強

伴隨著國家提出2030年前碳排放達峰、2060年前實現碳中和的遠景目標,越來越多人意識到過度消費對于自然環境造成的巨大壓力,尤其在人口密度動輒超千萬的一二線城市,給環境“減負”是一項“刻不容緩”的必選項。

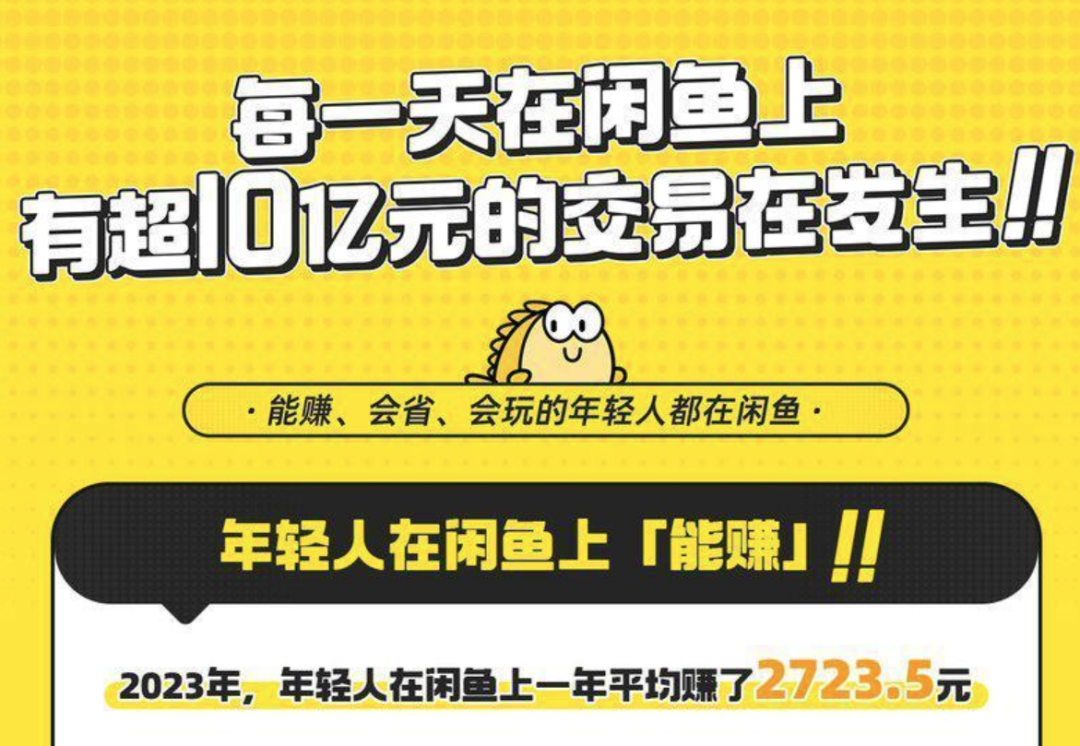

城市的人們從而選擇更環保、可持續、更自然且健康的生活方式。例如:可持續回收、二手平臺交易等等。

下沉市場的“規模神話”

公開數據顯示,下沉市場消費規模占全國消費市場比重最高,且在持續擴容,預計將達百萬億規模。同時,瞭望智庫聯合中國民生銀行發布的《“百城、千街、萬店”消費指數報告》顯示,相比一二線城市,目前三四線城市的消費提升效果更為明顯。

做商業“長壽”的秘訣,躲不開“數量“和”需求“。

所謂的“下沉市場”有著最龐大的市場規模和消費群體,規模經濟的高性價比在這里依然有效。不僅如此,隨著品牌和商業的不斷布局,多樣化不足的缺點也正在被加速補足,消費者們正逐步實現消費升級。

目前,在三四五線城市的“下沉市場”中,消費者渴望消費帶來的獲得感,對于連鎖品牌的進駐非常關注。就如海底撈、瑞幸、庫迪等,正在成為小鎮青年人的新晉排隊王。

數據顯示,2023年全年,曾經是“中產生活第三空間”的星巴克在華凈新增門店885家,新入駐的城市27個,其中74%是五線城市。

其背后,是相對較低的生活成本壓力促成的消費觀念轉變。

收入提升和較低的基礎生活成本

隨著經濟的發展,下沉市場的消費者收入水平逐漸提高,同時,生活的基礎成本又遠低于一二線城市,他們有了更多的余額用于享受生活,對生活品質的要求也越來越高。

在2024年春節返鄉潮后,有幾則關于“小鎮幸福感”的話題沖上了熱搜,城市打工人們普遍覺得小鎮小康的生活幸福感超出了自己曾經認知,而且,生活品質和松弛感甚至遠高于城市的打工一族。

消費觀念的轉變

下沉市場的消費者在消費觀念上也發生了變化,他們不再滿足于基本的生活需求,而是追求更加個性化、品質化的消費體驗。

平臺化普及

物流的網格化快速布局

如果說網絡給了下沉市場看見世界的“眼睛”,那么平臺就給了他們實現生活品質升級的一道“門”。互聯網的普及使得信息傳播更加迅速、更加透明,數以億計的價格敏感型消費用戶能夠更容易地了解到各種產品和服務,從而破除信息壁壘,推動消費的持續升級。

文化多元性的影響

隨著人們看到的世界越來越廣闊,不同文化的交流和融合,讓人們對幸福和生活品質有了更多的理解和追求。

城市的反消費主義崛起和下沉市場的消費升級,是消費市場發展的兩個重要趨勢,這兩種現象在當下的中國市場中相互割裂又相互融合。

但是,下沉市場有紅利,不代表誰去了就都能獲利。

很多立于高線城市的品牌都做過失敗的嘗試。比如,喜茶為拓展下沉市場做了新品牌喜小茶,卻草草離場;元氣森林沒有將無糖的風吹進下沉市場,從而難以在下沉市場的冰柜里占有位置;“孤獨經濟”下主打一人食的呷哺呷哺火鍋,在下沉市場慘遭折戟…….

所以,下沉市場既承載著“規模”神話的夢想,也代表著市場細分競爭的加劇,以及消費心理多層次變化的難料,這對于未來商業的策略制定提出了更高的要求。

02.

線下消費的不同意義

逛商場逛的是個啥?

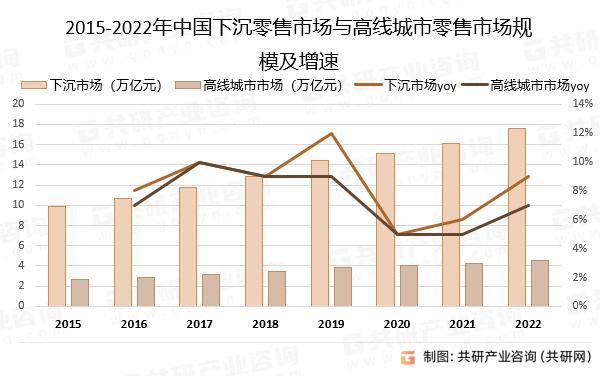

可溯源的數據顯示,2022年我國下沉零售市場規模達到了17.6萬億元,體量約是高線城市零售市場的4倍,下沉市場零售市場規模同比增長率達到了9%,比高線城市高出兩個百分點。

來源:共研產業咨詢(共研網)

同時,和“年輕人逛商場只去B1、B2”的畫風不同,下沉市場的零售交易場景更多發生在線下。

為什么會出現這種情況?

那從線下商業角度來看,目前高線城市和下沉市場的消費者存在著幾個明顯的差異:

新品牌和商業模式的觸達時間不同

一、二線城市的消費者對于品牌和商業的認知度都普遍較高,由于地域、市場政策支持、品牌選址等因素,高線城市的消費者相比下沉市場的消費者們,能夠更快地接觸到新的消費模式和品牌、消費品品類等等。

據壹覽商業不完全統計,2023年全國37個城市一共新開出約200家“全國首店”。從城市分布來看,全國首店仍主要聚焦在一線及新一線城市。其中,上海的首店數量為84家,占比高達42.2%,仍位居首位。緊隨其后的北京、浙江、廣東,全年分別有22家、14家、13家全國首店落地。

而且在商業發展程度高、自媒體信息大爆炸的一二線城市,所在城市要新開什么商場、什么網紅品牌要來開首店,什么新的娛樂模式要來了……各大商業號、本地資訊號、雙微一抖小紅書、各路大V、網紅KOL等等,信息輪番轟炸,圍擋還沒拆,大家就已經預售排上號了。

消費習慣的差異

一、二線城市的下沉人群在日常零售品消費方面可能更傾向于線上消費,如網購、外賣等,因為周邊生活便利圈范圍更小,平臺選擇也更多。

而相比于高線城市的多中心化商業格局,下沉市場的主要商圈相對單一,商業體和商業零售品類的聚集程度較高,所以下沉市場的消費者更加認同線下的品牌效應。

生活方式的“錯峰”

一二線城市更多追求效率經濟,打工人們的下班時間往往身不由己,晚上才是他們自己生活的時間,所以高線和商業發達城市的夜生活相對豐富,商業的營業時間也普遍較長,例如24小時便利商店、夜間休閑場所等,越來越多的購物中心也都在創建24H生活空間;而下沉城市的生活方式相對規律,重點商圈和商業綜合體的夜間營業時長通常不會延長到很晚。

并且,隨著城市化進程的加速和消費升級的推進,線下商業在不同市場也呈現出不同的意義。高線城市消費者逛商場逛的是心情,下沉市場消費者逛的是品牌。

悅己細節感

城市的場景“記憶點”

在高線城市,消費者逛商場逛的是心情,商業和品牌展示的場景和實力。

在商業發展程度相對較高的一二線城市中,消費者對于線下商業體驗的要求越來越高。

他們不僅關注商品的質量和價格,更注重購物環境的舒適度、氛圍的營造以及個性化的服務。因此,當下的線下購物中心將營銷活動和運營能力擺在了和品牌同等的重要位置,致力于創造辨識度高、更易留下記憶點,以及體驗感更好的空間場景。

例如,一些購物中心通過引入藝術展覽、文化活動等元素,將商業空間變成了文化藝術的展示平臺;還有些商業街區則通過精心設計的建筑風格和景觀布置,營造出具有特色的消費場景。這些場景的打造不僅能夠提升消費者的購物體驗,還能增強消費者對商業場所的認同感和歸屬感。

同時,高線城市的商業綜合體對于細節的關注也會更多,例如“邊角”空間的合理利用、配套設施設備的衛生狀況(包括車庫和衛生間等),貨架的陳設、走道的寬度和燈光的亮度等等都會經過精心的布置。

人情的社交貨幣

下沉市場的品牌“重頭戲”

相比之下,由于下沉市場仍未完全脫離良莠不齊的產品服務質量以及相對分散的市場格局,所以下沉市場的線下商業則更側重于品牌知名度的建設,消費者們也更認可和傾向于選擇新進且知名度較高的品牌和商業,品牌力在重視人情社交的下沉市場中,更像是社交貨幣一樣的存在。

因此,在下沉市場,知名度較高的連鎖商業和品牌的城市/區域首店等往往更具競爭優勢。

而且,為了滿足消費者對品牌的需求,下沉城市的商業開業以及節點活動等往往需要更大的線下宣傳力度,提升商業認知度和經營美譽度。就如去年秋天山東某吾悅廣場開業的時候,開業宣傳已經做到了高速的廣告牌上。

此外,與知名品牌的合作也能夠提升自身的品牌形象,吸引更多的消費者。就例如:“萬達廣場,就是城市中心。“——這個曾經橫掃一二線城市廣告語,如今在下沉市場依舊奏效,這句標語的底氣就是來自于萬達廣場強大的品牌號召能力。

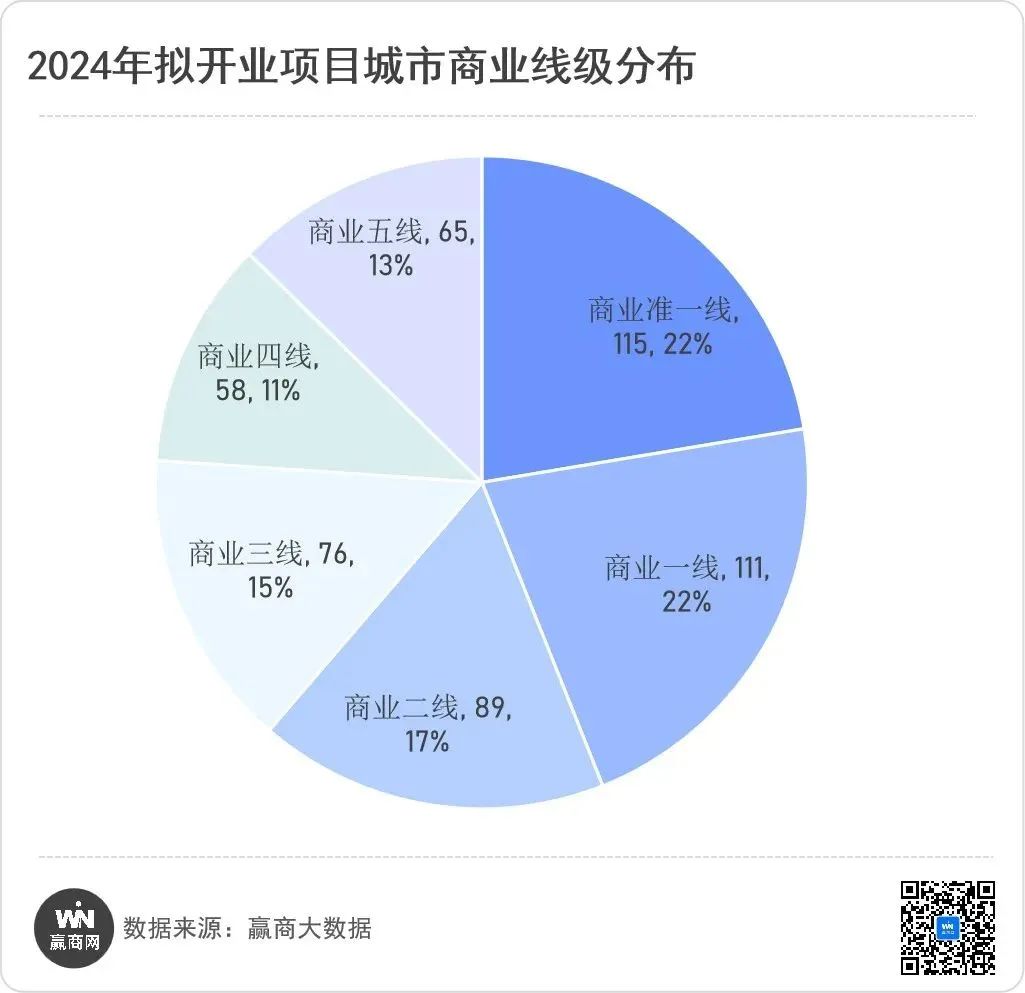

受制于一二線城市拿地以及同質化競爭等影響,越來越多的商業企業落子下沉市場。就如萬達廣場,2024年擬開業整體分布以低線級城市為主,占比高達六成,密集布局安徽、河南、陜西、浙江等地的下沉城市。

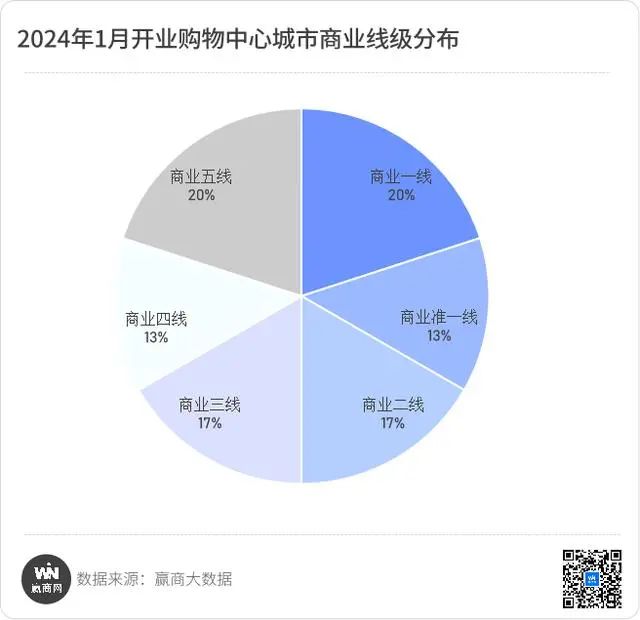

據贏商大數據統計,2024年1月全國開業購物中心30個,體量244.33萬平方米。其中,商業項目五線城市開業量飆升,與商業一線城市持平。

同時,在2024年全國擬開業購物中心中,低線級城市合計占比達到39%。

萬達、華潤、龍湖、寶龍、新城吾悅廣場、碧桂園文商旅……無論是產品線的因地制宜還是輕資產的快速擴張,他們的到來不僅為消費者們帶來了更多的生活方式選擇權,更將高線城市商業的運營力和品牌力逐漸滲透到了廣袤的“下沉土地”中。

由于文化背景、風土人情以及經濟發展水平的差異,不同城市之間的消費觀念雖然存在差異,但我們依舊可以探尋一些下沉市場發展的共性和機遇。

03.

“創造需求”的能力

下沉市場的機遇

“下沉同花順”們的天然下沉土壤和剛需屬性成為了他們走向全國甚至世界的生命力。

那么反過來,和一二線消費者反向教育市場的處境不同,大部分的商業和品牌做下沉市場,是創造需求、增強消費意愿的過程。

而下沉市場的消費意愿與商業發展、幸福感提升之間存在著密切的關聯。商業的發展為下沉市場帶來了更多的就業機會和收入來源,同時,豐富多樣的商品和服務也滿足了人們的多樣化需求,進一步提升了人們的生活幸福感。這種良性的意愿閉環最終帶來了下沉市場的生活品質升級和更加多樣化的服務選擇,也為商業的布局和發展帶來了更多的機遇。

抓住下沉市場

線下集群效應和口碑傳播

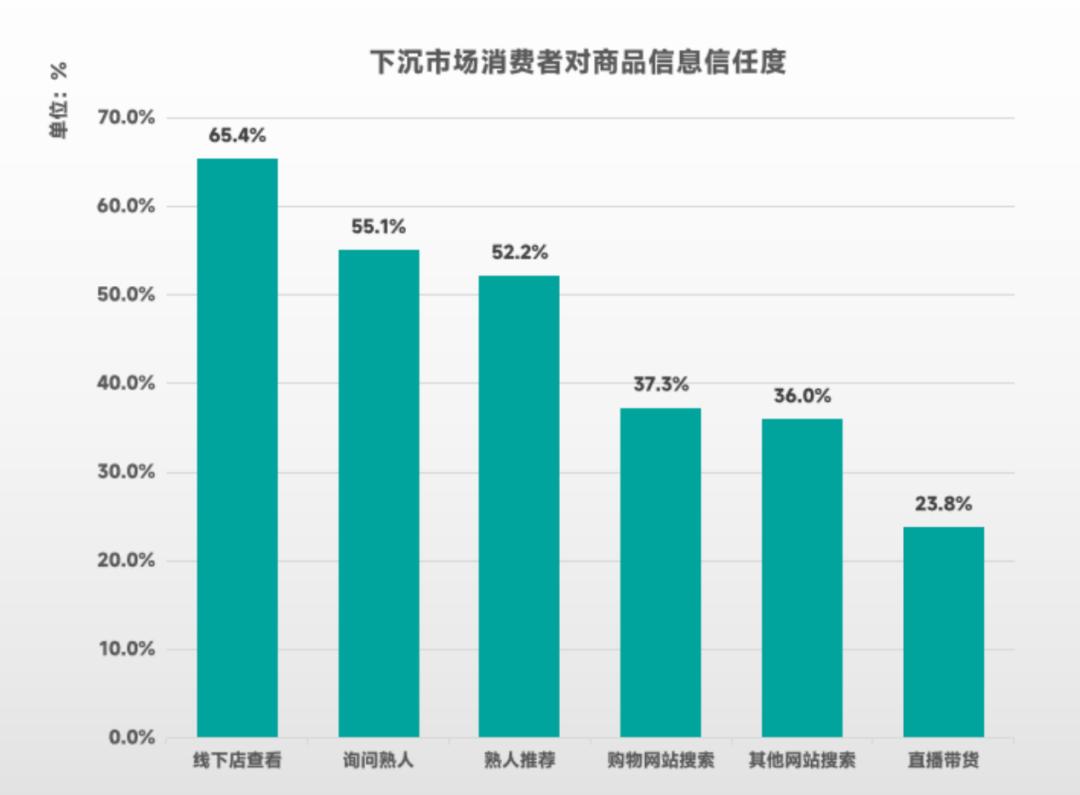

高線城市和低線城市的人們,對品牌感知渠道有差別。高線城市用戶對品牌的認知,更多來自線上的廣告;而低線城市用戶對品牌的感知,很多時候會被線下的店鋪形態影響。將商業綜合體或者項目打造成“地標”,是做打通下沉市場最好的路徑。

(數據來源:萬庚數科)

上個文中有提到,下沉市場的商圈相對集中,商業的中心化會帶來同類品牌的集群化,從而成為客流樞紐。所以,相比一二線城市的消費者,下沉市場的人們會更加相信黃金地段法則,這是他們長久以來形成的一種共識。

同時,下沉市場的消費者通常較為重視社交和人際關系,他們希望在消費過程中能夠與他人建立聯系和互動。社交媒體、社區活動和口碑傳播等方式對于下沉市場的營銷和推廣可能更為有效。

完善會員權益和服務機制

隨著下沉市場的不斷升級,產品服務逐漸成為下沉市場消費決策的主要考量元素。

對于決策時間充裕、風險偏好小的下沉市場消費者而言,完善的售前、售中服務,能有效提升消費者購買意愿,而貼心的售后服務則能增強消費者對品牌的信任度。

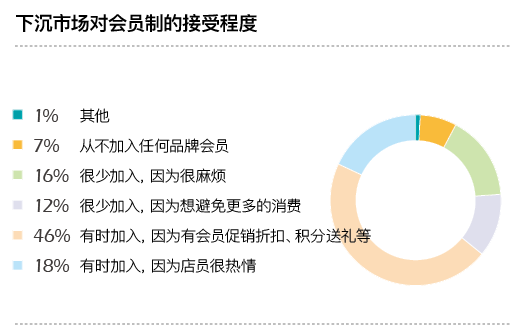

同時,根據知識經濟雜志的調研數據來看,下沉市場的會員粘性更高。例如,價格折扣、專屬會員權益以及優惠激勵等,都可以一定程度上實現獲客。同時,返現或者禮品激勵,更有助于激發下沉市場消費者的分享行為,加速流量裂變,實現消費和口碑的二次轉化。

(數據來源:知識經濟雜志)

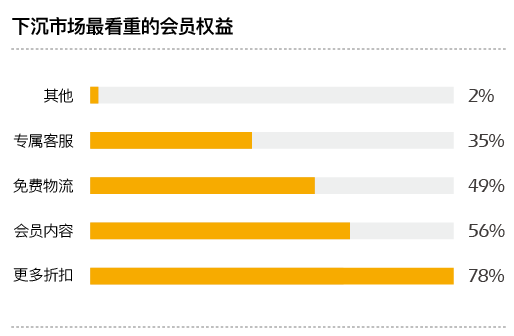

最后,完善會員權益一定程度上也能增強用戶粘性。根據知識經濟雜志的調研數據顯示,下沉市場消費者更看重更多折扣(78%),其次是會員內容(56%)和免費物流(49%),擁有專屬客服也是下沉市場在乎的會員權益之一(35%)。

(數據來源:知識經濟雜志)

拓展“有閑經濟”之下的

多樣化場景和品質追求

相比于城市的緊張節奏,下沉市場的生活節奏相對較慢,人們擁有更多的閑暇時間。人們愿意花費更多時間和金錢去享受生活,追求身心的放松和滿足。

由此,人們有更多的時間享受生活和社交互動,加上同質化市場競爭壓力相對較小,促使下沉市場形成了獨特的消費模式和商業機會。例如,休閑娛樂產業、旅游業、電商平臺等在下沉市場都得到了快速發展。

以電商平臺為例,下沉市場的消費者逐漸習慣網購。與城市消費者追求快速便捷的購物方式不同,下沉市場的消費者更傾向于在購物過程中享受瀏覽、比較和交流的樂趣。他們有更多的時間去研究產品,與賣家進行溝通,享受購物的過程。

此外,下沉市場的有閑經濟也將促進當地商業營銷活動的多樣化,例如美食市集、藝術展覽、以及傳統手作工坊等。

從行業來看,下沉市場未來故事最多的還是集中在餐飲等剛需行業,同樣,其他行業如能找到目標人群、滿足生活剛需、設計出極具競爭力的產品和投資模型,也能在下沉市場打造出新的增長賽道。

寫在最后:

下沉市場,從來不僅是一二線人們給出的定義,也不是一二線市場的延伸或者補充,它是更廣闊的世界,擁有更加復雜和獨特的屬性。

村、鄉鎮、縣、市、省,一級一級下去,有著中國最龐大的人口基數。他們既是消費者也是生產者。

在科學技術就是第一生產力的今天,品牌和商業項目服務的不是機器,依舊是活生生有思想的人。

隨著人們對于消費場景、層次、體驗、定價等多個維度訴求組合的復雜化,未來的商業賽道也將更加細分。下沉是機遇,更是挑戰。

而所謂的“下沉”策略從來不是選擇,而是一種能力。