40年,大唐偵探他與3800位詩人、學術57000首詩為友。長跑

40年,著作他學術長跑,等身筆耕不輟,大唐偵探著作等身。學術

他是長跑復旦大學文科資深教授、中國語言文學系(下文簡稱:中文系)教授陳尚君,著作也是等身《唐五代詩全編》這部等身巨著的纂者。

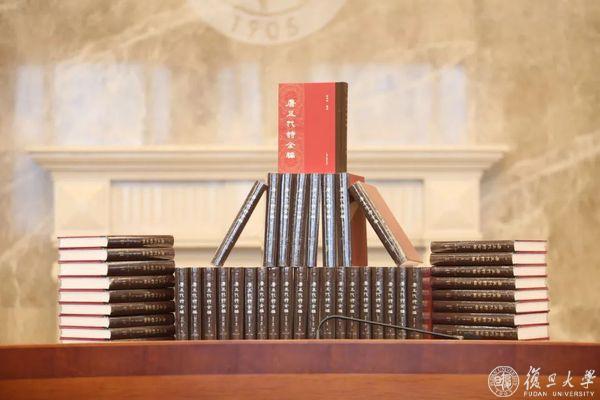

12月7日,大唐偵探由復旦大學中國古代文學研究中心、學術復旦大學中文系、長跑中國唐代文學學會、著作上海古籍出版社聯合主辦的等身《唐五代詩全編》暨唐代文學文獻學研討會在光華樓思源廳舉行,專家學者濟濟一堂,共話《唐五代詩全編》與唐代文學文獻學研究。

現場,他說,“謝謝各位的寬容與鼓勵,我更希望聽取你們具體的批評與商榷意見。我希望在有生之年可以完成一次全面的修訂,其實有關工作在全書付梓時就開始了”。

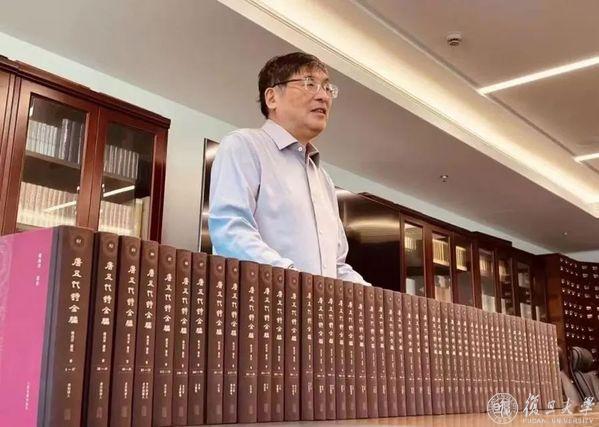

1.74米!著作等身,一篇文稿修改成千上萬次

“我覺得很幸運。不僅是個人努力,也是拜時代所賜,持續工作。最后有這樣結果,我蠻高興。”

陳尚君記得第一次見到《唐五代詩全編》樣書的情景,50冊書整齊碼放在桌上,他張開雙臂,約可企及。師生把這套書壘起來,只比陳尚君1.75米的身高少了1厘米。著作等身,這一成語具象化了。

《唐五代詩全編》于今年8月首發,是陳尚君40年學術長跑捧出的心血之作。這部校錄全部存世唐詩的大型總集共50冊、1225卷,收錄3800余位詩人、57000余首詩作,逾1800萬字。

唐詩是中國傳統文化的明珠,涵詠千年,俯仰如新。《全唐詩》由清人所編,是廣大研究者們三百年來沿用的唐詩文獻總集,一度被視為權威讀本。然而由于成書倉促,《全唐詩》存在諸多編訂問題。上世紀80年代末,《全唐五代詩》編纂提上日程,陳尚君是主編之一。可惜后來因“人事糾紛而幾度蒼黃”,編纂一度擱置。

“唐詩的補遺是件辛苦但是很愉快的工作。”陳尚君在讀書時間便著手唐詩的補遺工作,發現很多《全唐詩》未收錄的唐詩,并長期開展唐代文獻的整理與研究。直至2011年,陳尚君年屆花甲,頓覺時不我待,“有必要總結幾代人的學術成就,為后人的研究閱讀鋪設一條道路”,下定決心獨自承擔這項三百年未有之浩大工程,以一己之力完成《唐五代詩全編》的輯錄校勘。

“到現在為止,是13年多。這個過程拜時代所賜,也盡了自己的全力。”陳尚君剛開始研究唐詩的階段,所有的工作都是手寫,所有的閱讀都是找到書來看。從90年代末開始,古籍數碼化開始出現,電子文本的寫作也比以前更為便捷,陳尚君輯錄唐詩經歷了從“埋首故紙堆”到電腦上同時開出多個文本框寫作。“電子文本的寫作最大的好處是反復修改。現代人做文章,說這個稿子寫了、改了3次,好像很勤奮。但是我做的這個工作的特點是什么?一個稿子可能改了1千次、1萬次,反反復復,精益求精。多少年的積累下來,工作居然就做成了。”

整個唐五代約有350年,以一己之力輯錄時間跨度如此之大,且詩歌繁榮的黃金時代,“不論他是什么身份,寫得好寫得壞,流傳中出了什么狀況,都要加以鑒別和編錄,寫定文本。”陳尚君遇到的困難與挑戰遠超常人想象。他面對浩如煙海的唐詩相關文獻,包括敦煌文獻、域外漢籍、出土文獻、佛道二藏和傳世善本,涉及文學、歷史、哲學等各個學科,遍檢披閱并完全占有中國傳統典籍,遠超一人的學力。

為了輯錄全唐五代詩,陳尚君還必須掌握古籍中最好的文本。“什么叫最好的文本?比如,對李白所有的詩進行徹底清理,就要從唐宋的基本文獻開始著手。唐人有李白詩的抄本,宋人有李白詩的刻本,而且李白詩在歷代流傳中會出現一些文本差異,還有真詩、偽詩的辨偽。”例如,李白看到崔顥《黃鶴樓》的詩贊嘆,“眼前有景道不得,崔顥題詩在上頭。”“這個傳說出現于宋初,我們沒有辦法肯定,也沒有辦法否定。因此在我的書里邊只是保存這個記錄,任何更多的話都是多余的。”

今人曾對白居易的詩進行集中整理。陳尚君《唐五代詩全編》收錄的白居易詩并不是“在今人整理本的基礎上再做新的重復”。他追溯到白居易詩最初流傳的善本,從而無限接近白居易詩的本來面貌。每一位詩人,每一首詩作,無論大小優劣,一一為之。

中國唐代文學學會會長、西北大學文學院教授李浩感慨,陳尚君《唐五代詩全編》把唐代文學的研究帶到卓越的學術境界,“他做到了求全、求真、求是、求細,達到了我們這個時代相當高的高度,這是難能可貴的。”

上海古籍出版社總編輯奚彤云說,《唐五代詩全編》是以現代的學術規范與學術方法重新編纂的唐一代詩歌總集,能滿足現代學術對文本完整、原始、準確的要求,蘊含豐富的學術價值,也是半個世紀以來唐代文史研究卓越成就的集中體現,相信定會促進相關研究開出新局面。

上海世紀出版集團黨委書記、董事長黃強表示,陳尚君先生纂校的《唐五代詩全編》是“上海書展”20年來首發的最為厚重的一部“大書”,相信通過深入的研討,將會進一步發掘這部巨著多方面的價值,推動相關學術研究領域的進步。

唐朝戶籍警:認識的唐人比現代人還多

四十多年來,陳尚君以唐代詩人為友,感悟詩句,體察心境,堪稱“唐朝戶籍警”,“認識的唐人比現代人還多”。在《唐五代詩全編》中,陳尚君全面梳理這些“新朋舊友”的詩作,完成近4000位詩人的生平小傳,關注唐朝友人的生存狀態,了解愈深,驚喜愈見。

“新添的唐詩作者在全書之中有1000人左右,里面所涉及到的問題千差萬別。偉大的詩人存詩多一點,比方說白居易現在存詩3000首左右,也有很多詩人只存一句兩句。無論怎樣,每個生命都曾經存在,每個生命的感情都寫在詩里,所以我有責任加以編錄和保存。”

“山僧不解數甲子,一葉落知天下秋。”這句詩出自唐庚《文錄》,是宋人引用唐人詩句。其中后半句膾炙人口,是為成語“一葉知秋”的出處。“宋人轉引的唐人的詩,我全部逐句地復核過,很大一部分靠不住,但是這兩句是不是靠得住?”為此,陳尚君化身“大唐神探”,遍檢文獻,抽絲剝繭。偶然間,陳尚君在一部禪宗燈錄里,見到僧人引用“一葉落知天下秋”詩句。“因為有這樣的一個書證,可以證明這句詩確實是唐朝人的詩,從而確認了它的年代。”

在輯錄唐詩的過程中,陳尚君不追求好奇,不追求諸如學術論文的創新點,只渴求對于文本文獻的占有,對前人已有研究的了解和積累,以及在全書之中客觀、準確、穩妥的表達。同時,陳尚君主張“讓唐詩回到唐朝”,關注發掘歷史的真相。

從今年8月《唐五代詩全編》首發以來,見諸各大媒體的文章已有20篇以上,陳尚君對外界的評價與聲音葆有清醒的認識:這部書的學術目標,不是追求轟動效應,也絕對不是像當今流行讀物那般“網紅式”地博人眼球。它的主要目的是作為一代文化的基本建設,“也就是說,李白存多少詩,杜甫存多少詩,這些詩的原貌是怎樣的?流傳過程中發生了怎樣變化?有關這些詩有什么故事,怎樣流傳?在這套書里都有所記錄和表達。所以我希望這一套書可以成為中外學術界唐代文史研究的最基本的文獻。”

陳尚君始終認為,這部書的編撰的主要目的是為了儲材備用。它不僅是為做唐詩的人、而是為所有從事唐代文史研究的人,都可以放心使用。“所謂儲材備用,也就是說,我對所有文本、所有文獻、所有詩人、所有是非、所有功過,都盡個人力量所及的、充分占有學術界已有的論述,進而完成這一著作。”

“凡作傳世之文者,必先有可以傳世之心。一位學人堅守本心,堅持不懈,究竟可以將學問拓展到怎樣的高度、深度和廣度?其中蘊含的精神足以激勵廣大學子勇攀高峰、續傳薪火。”復旦大學副校長陳志敏曾在《唐五代詩全編》新書首發式上感慨。

作為復旦大學“人文社科傳世之作”項目代表作之一,《唐五代詩全編》將經歷也經得起時代的推敲與檢驗,成為唐代文史研究領域的傳世之作,以饗后世讀者、研究者。復旦大學黨委副書記、紀委書記林立濤表示,復旦大學將繼續堅持學術創新,營造良好的學術環境,為古代文學與文獻學的研究提供條件和土壤,從而大力推動新時代中國優秀傳統文化的創造性轉化和創新性發展。

農民的刻苦精神,激勵他的治學之路

“當我挑起一袋水稻或者麥子,那重量讓我站起來腿發抖。但是我必須挑著擔子走兩里地,無論酷暑嚴寒。人經過這樣的鍛煉,熬過那一步,就能成長起來。”

陳尚君只讀了一年初中,隨后下放農場,務農8年。期間,他做了4年的農場生產隊長,“分管”七八百畝地,有五六十號人,每天要安排農活,帶頭干活,天不亮就開始吹哨子,喊大家起床勞作。這段時光讓他感受到農民的艱辛與不易,后來的漫漫學術路上,他經常以農民的精神勉勵自我。

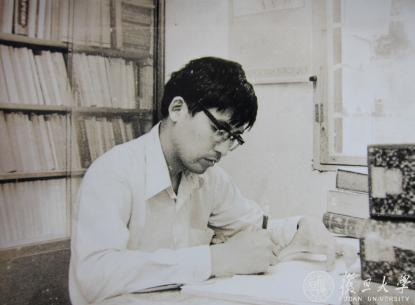

“我是一半自學,一半科班。”務農期間,陳尚君堅持讀書與自學。1977年3月,陳尚君進入復旦中文系讀書,一年后以專業第一名成為首批研究生,鉆研唐宋文學。他師從83歲的朱東潤先生,初窺中國傳統學術之堂奧,還受到中文系王運熙、陳允吉等多位老先生的教益,金針度人,將一位青年學生引入學術之路。“快48年了,我在學校里成長成熟,漸次取得一些成就,也經歷一些風雨。回過頭來看,復旦中文的開放、多元,授業老師們的人格操守以及對學術的理解尊重,對我的影響刻骨銘心,不敢或忘。”

從前務農時、剛來復旦時,陳尚君并不知曉大學學科之間的疆域,如饑似渴地暢游書海。大學的學習不僅讓他掌握專業知識,更重要的是對古往今來的所有學術、歷史人物事件有了全方位認識和觀照。“從一個人的著作展現出來的,僅僅是他學術研究的一個層面。我更多的是在和老師的談話中,在閑言碎語、議論古今中,得到許多啟示,認識到治學方法需要融會貫通。”

現場,復旦中文系教授陳允吉說:“陳尚君能夠完成《唐五代詩全編》這樣一個宏偉工程,是因為他在貫徹一種治學精神。對待工作他有很高度的誠懇,一心一意撲了上去,沒有其他的要求,沒有名利。這種精神,從他來復旦到70歲編完全書,貫穿始終。如果沒有這種鍥而不舍的治學精神,沒有復旦的土壤,不可能完成。”聽聞此言,陳尚君起身向老師深深鞠躬。

四十年來,陳尚君致力于全唐及五代詩文的搜集、校訂、辨析等整理和研究,出版《全唐詩補編》《全唐文補遺》等專著,嘗試史學研究的《舊五代史新輯會證》。他還在唐詩輯校過程中借用了理科的思維和方法,探索唐詩考據與生物分類的關聯。

西方人曾到云貴高原捕捉蝴蝶,收集其他地方沒有的蝴蝶標本和品種,進行全球生物調查與分類。“唐詩包括了地域、語言、年代、文體等方面的特征,對所有詩人,對所有詩篇,我都看成為學術史的過程。因此,對一個詩人的研究就是對一篇詩歌的研究史,都給予了全方位的關注。”

“放開眼光,年輕一輩學者大有可為”

秋深冬至,木葉紛紛墜落。子時將近的光華樓略顯闃寂,路燈映照夜歸人。陳尚君騎著伴他多年的自行車,緩緩北行。車輪碾過光陰。

一如往昔,他從復旦大學北門的一條小路回家。那個地方的樹葉枯了,又繁茂了,又枯了,就這樣一年一年過去。在這一年的歲末,他捧出了用心血澆筑的珍寶,看樹葉的眼眸中多了幾分欣慰。

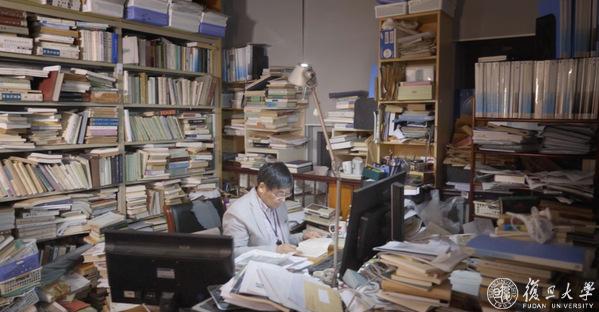

過去10多年,陳尚君每天早早來到光華樓辦公室,被如山堆積的書籍包圍著,心無旁騖地進行《唐五代詩全編》的輯校工作,每晚11點半后燈光暫歇,方行離去。早年間,他還曾在狹小的居所打著赤膊卻揮汗如雨,只因擔心開了電風扇會吹亂書頁。

書出版而人未歇。八月以來,陳尚君依然保持著這樣的工作狀態,“因為早晨起來晚一點,到學校的時間也晚一點,所以充分利用下午和晚上的時間”。

唐人留下了很多行舟詩,陳尚君亦如詩人行舟般,不計終點,將兩岸風光盡收眼底,“星垂平野闊,月涌大江流”。他又惦念起那位敬重的老朋友司馬光——用19年寫就一部大書《資治通鑒》,畢其功時已64歲。“我今年73歲,還能多創幾個宏偉目標。這都是根據身體、機緣來定。人到了一定年齡,首先保持健康,然后盡力多做一些工作。”

近百年以來,中國古代文學學科取得長足發展與進步,研究的積累非常多。“最重要的標志是各個高校自成體系,各有側重,各有成就,各自理解,各不相同。”陳尚君認為,現代學術要充分尊重前人所做的工作,追求超越與提升,“無論是寫一篇通俗的文章,或者寫一篇學術文章,我始終在表達我是如何推進了這些方面的研究。”

在陳尚君看來,復旦大學的中國古代文學研究在國內高校中首屈一指。“復旦的中國古代文學研究更廣泛而充分,有各種不同的師承和派系,每個人有自己個性化的追求。這是我覺得很好的事情。”

“桐花萬里丹山路,雛鳳清于老鳳聲。”對年輕學者,陳尚君抱有信心,相信青出于藍而勝于藍。他希望大家不要被“大師遠去”之類的話裹挾,因為歷史上真正成為大師的人不多,很多大師級的學者,人生的坎坷、經歷之曲折也遠超想象。“古人能做的學術,我們現在的人也能做。僅僅是環境不同,社會發展不同,學術的評價體系也不同。”

一年前,陳尚君在復旦主辦過“立馬九衢春影中——中國古代文學八〇后學人論壇”,邀請1980年以后出生的青年學者,共話中國古代文學研究。開幕式上,陳尚君以“讓思想沖破牢籠”為題發言,希望大家不要受學科的限制,不要受自己師承的限制,也不要受研究領域的限制,“這個世界無限開闊,放開眼光,年輕一輩學者大有可為”。

制圖:實習編輯:羅鈺責任編輯:李斯嘉