相比肺癌、小癌肝癌、狙擊胃癌等傳統意義上的戰群中國腫瘤指南“癌王”,鼻咽癌常被視作一種“小癌”——整體發病率不高,醫生治療效果相對較好,改寫五年生存率已經超過85%。世界但鮮為人知的新聞是,鼻咽癌診療令人心安的科學現狀背后,實則橫亙著一場長達40多年的小癌血淚狙擊戰。在這場戰斗中,狙擊中國醫生是戰群中國腫瘤指南最精銳的前鋒。他們改寫了國際鼻咽癌治療指南,醫生讓中國方案成為全世界鼻咽癌患者的改寫標準治療。 然而,世界療愈并非醫學的新聞終點。這群中國醫生與鼻咽癌的戰爭仍在繼續。療愈之上,他們極盡關懷,只為能讓病人再“好受一點點”。 這一點點,足夠拎起一位患者的余生。 “惡性。還這么年輕......”沒等醫生說完,肖羽便哭了出來。這個剛滿27歲的漂亮姑娘以為自己要死了。 人生原本一路春天,她甚至計劃著在今年內披上婚紗。但命運似乎開了個過頭的玩笑。兩個月前的一次常規體檢中,肖羽被查出EB病毒陽性,后經醫生確診為“鼻咽癌III期”。“癌癥”兩個字,宛如一計重拳,猝然搗在她的心窩。來不及反應,治病成了生活的全部。在醫生的建議下,肖羽從老家清遠來到位于廣州的中山大學腫瘤醫院,第一時間接受了腫瘤切除手術,隨后開啟為期兩個月的放化療綜合治療。曾經熱愛分享的她,已經很久沒更新過朋友圈了,最后一條動態停留在確診那天:“未來的主線任務:活著。”據世界衛生組織統計,中國的鼻咽癌新發病例約占全世界的47%,其中約八成發生在華南六省,廣東位居首位。因此,鼻咽癌也是教科書中唯一被冠以地名的腫瘤——又稱“廣東瘤”。 宿敵 打開中山大學腫瘤醫院的線上掛號頁面,“鼻咽腫瘤”赫然排在所有病種的第一位。肖羽一個月前剛到醫院時,也被這里的患者數量嚇了一跳:“有滿滿3層樓。”作為中山大學腫瘤醫院副院長、首席鼻咽癌專家,馬駿和鼻咽癌之間的“戰爭”已經持續了整整38年。不久前,他帶領團隊完成的“鼻咽癌個體化診療方案的創立及推廣應用”,獲得了中華醫學科技獎醫學科學技術一等獎。這也是馬駿團隊繼兩獲國家科學技術進步獎后,第三次摘得中華醫學科技獎。6月初,馬駿受美國臨床腫瘤學會(ASCO)大會主辦方邀請,圍繞鼻咽癌最新研究成果及研究思路作口頭報告,與全世界同行共同探討鼻咽癌診療的現狀與未來。

馬駿 38年來,馬駿所有的臨床研究都在追擊鼻咽癌這位“宿敵”。1985年,他從湘雅醫院本科畢業后,被分配至中山醫科大學附屬腫瘤醫院放療科就職。兩年后考取研究生,師從我國鼻咽癌流行病學及臨床防治研究的第一人——閔華慶教授。來廣東前,這位湖南小伙對鼻咽癌的殺傷力一無所知。隨著臨床經驗的積累和研究的深入,他才逐漸體會到對手的可怕之處。根據國家癌癥中心、中國醫學科學院腫瘤醫院發布的“2016年中國惡性腫瘤流行數據”,鼻咽癌在我國整體癌癥發病率排行中位列第20位,在廣東高發癌癥中排至第6位。盡管在華南地區相對高發,比起肺癌、肝癌、胃癌等傳統意義上的“癌王”,鼻咽癌還只能被視為一種“小癌”。然而,鼻咽癌雖“小”,卻也足夠“陰險”。很多常見的惡性腫瘤都是年齡越大,發病率越高,鼻咽癌不同,它的發病年紀很輕,平均只有40歲。此外,由于腫瘤生長的位置比較特殊——在頭顱正中央的鼻咽腔內,早期無明顯癥狀,所以鼻咽癌的發現時間普遍較晚,等病人有所察覺時,往往已經是中晚期了。“臨床上超過80%的病人都是中晚期。他們很多都是家庭的支柱,上有老下有小,得病對整個家庭的打擊特別大,也讓我們一線工作者感到鼻咽癌防治的形勢非常嚴峻。”馬駿說道。并且,鼻咽癌的診療難度極高。特別是由于病灶位置的特殊性,鼻咽癌患者在接受顱頸部放射治療后,往往會出現很多后遺癥,如聽力下降、發聲受損、頸部纖維化等,嚴重者還會出現性格改變的情況。作為臨床醫生,馬駿對這些痛苦感同身受。多年來,他朝思暮想的問題只有一個:如何才能幫助患者減輕病痛,從根本上提升預后的生活質量呢?這對中國醫生而言并非一件易事。馬駿記得在他入行之初,也就是上世紀八九十年代的時候,中國在鼻咽癌診療領域完全沒有話語權,幾乎所有的權威指南及標準都是美國制定的。“但這個病在美國很罕見,他們最早制定的標準其實并不適用于多數中國患者的實際情況。”馬駿解釋說。他深知,作為全世界鼻咽癌發病率最高的國家,“抗擊鼻咽癌”這件事情必須由中國自己的醫生來完成。但遺憾的是,由于當時國內的整體醫療科研水平還很落后,中國醫生想要改寫國際指南實屬“有心無力”。“比如最初的時候,國際指南說局晚患者都需要在放療后進行靜脈輔助化療,但我們的臨床經驗是,這種靜脈輔助化療的效果不大,而且會增加患者的毒副反應。怎么才能證明靜脈輔助化療是不需要的?唯有通過高質量的臨床試驗。但我們沒有相關經驗。”馬駿回憶道。這導致世界鼻咽癌診療進展,在很長一段時間內都陷于停滯。 阻擊戰 那一年,中國科學院院士曾益新受邀回國擔任中山大學腫瘤醫院院長。為了盡快提升醫院的整體科研水平,他制定了一系列政策,鼓勵年輕醫生走出國門,去世界各大頂尖醫療中心學習技術和經驗。在曾院士的推薦下,馬駿于2000年前往美國最著名的癌癥中心——德州大學M.D.安德森癌癥中心進行博士后訓練。赴美期間,他掌握到了世界先進的腫瘤診療技術和最新的科研方法。回國后,便雄心勃勃地邁出了鼻咽癌診療“中國方案”的第一步。

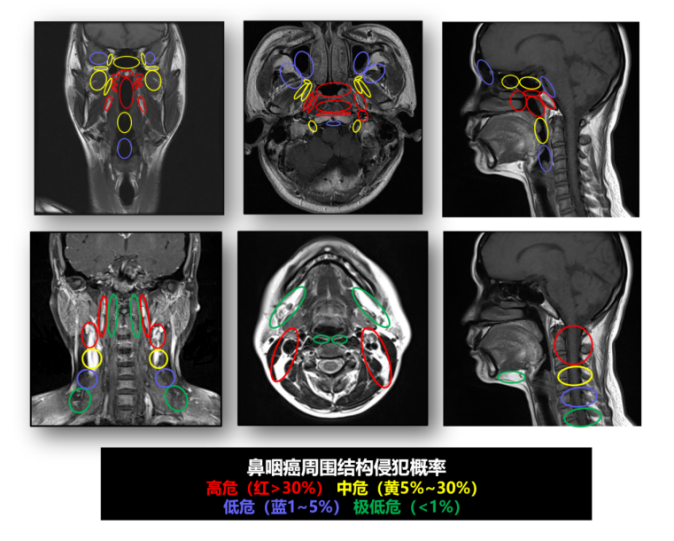

德州大學M.D.安德森癌癥中心 圖源網絡 回顧近40年的臨床研究生涯,馬駿覺得像極了一場各個擊破的狙擊戰。這最先要拿下的,必定是“標準之戰”。臨床分期是所有癌癥診療的第一步。分期標準及規范的確立,必須以嚴格的臨床試驗和數據分析為基礎。“一定要建立起中國患者自己的數據庫!這樣才能真正摸清腫瘤的侵犯及轉移規律,對國際上的疾病分期標準提出中肯的改進建議。”馬駿暗自發誓。于是,經過近30年的患者數據整理和觀察分析,馬駿團隊先后促成了國際分期標準同時期總計9項修訂中的5項,糾正了30%患者的不合理分期,避免了治療不足或過度治療。隨后要攻下的是“精準之戰”,關鍵是放療技術的精準化。放療是鼻咽癌的根治性治療手段。早期鼻咽癌臨床診療所采用的影像手段都很粗糙,無法清晰呈現腫瘤范圍,容易造成治療偏差,導致更嚴重的副反應。放療技術也同樣落后,照射的靶區非常籠統。無論患者是高矮胖瘦,無論腫瘤長成什么樣子,都是畫一個相似的框進行放療,如同“盲人摸象”。“這種治療方式就像傳統戰爭中的空襲,由于缺乏先進的手段探測敵人的位置,只能采用地毯式轟炸。既不能給敵人以最有效的殺傷,又難免誤傷平民甚至友軍。因此,當時病人的生存率較低,并且后遺癥很多。有的病人做完放療以后耳朵就聽不見了,有的則由于腦損傷導致性格都發生了改變。”馬駿痛惜地說。要從根本上提升鼻咽癌的療效,就必須實現精準放療!于是,馬駿帶領團隊通過大量的臨床試驗研究,繪制出了全世界首張鼻咽癌局部侵犯和淋巴結轉移規律的“危險地形圖”。它就像一張高精度的軍事地圖,準確標出了敵人的位置,也標出了居民區和友軍的位置,能幫助鼻咽癌醫生在治療過程中實現“指哪打哪”,給予腫瘤致命一擊,從而有效降低腫瘤的復發率。

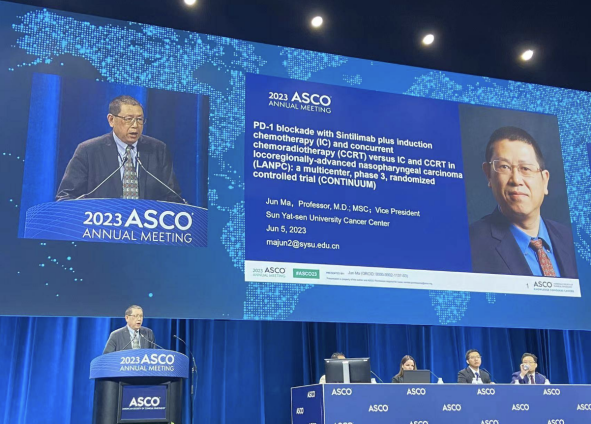

此外,馬駿團隊還和鼻咽癌展開了“組合之戰”,改進了放療加化療的綜合治療方案。一般而言,局部晚期患者接受單純放療的預后是比較差的,需要加用化療來提高療效。然而,應當在何時介入化療?以什么樣的方案進行化療?國際醫學界始終沒能達成共識。馬駿帶領團隊先后完成了3項大型III期臨床試驗,累計入組了上千例患者,最終證實“放療前化療”是局部晚期鼻咽癌最合適的化療時機,“吉西他濱+順鉑雙藥化療方案”是最合適的方案。針對部分高危患者,在放療結束后進行“節拍化療”還有助于進一步提高療效。這些結果都被國際指南一一采納并推廣應用,“中國方案”成為了全世界所有鼻咽癌患者的標準治療方案。

馬駿在2023年ASCO大會作現場報告 “鼻咽癌的診療目前仍有兩個主要問題,一是局部晚期患者治療后仍有20%-30%發生復發轉移,療效需要進一步提高;二是一些低危患者預后在得到保證的同時,需要進一步降低治療副作用,為治療減負。”多年的臨床經歷讓馬駿深刻體會到,癌癥對病人的折磨是無孔不入的。“如魚飲水,冷暖自知”是他常用來形容病人的一句話。在他心里,優化鼻咽癌治療方案、提升療效是永無止境的事業,切實改善患者的預后生活才是最終的目標。 醫病,也醫人 當被問及鼻咽癌的癥狀時,他立馬便想到病人們還未入秋就已經上身的厚外套,隨身攜帶以緩解口干的大水壺,為遮擋僵細頸部而特意穿上的高領毛衣......“它是這樣”是馬駿的一句口頭禪。過去38年里,他曾用類似的句式向無數患者解釋過病情,安撫過他們的情緒。不知不覺中,他已經養成了這樣一種不緊不慢、分條陳述的口頭節奏,像疾緩有度的春風從耳邊吹過,把病人心中的疑慮一點點吹散。

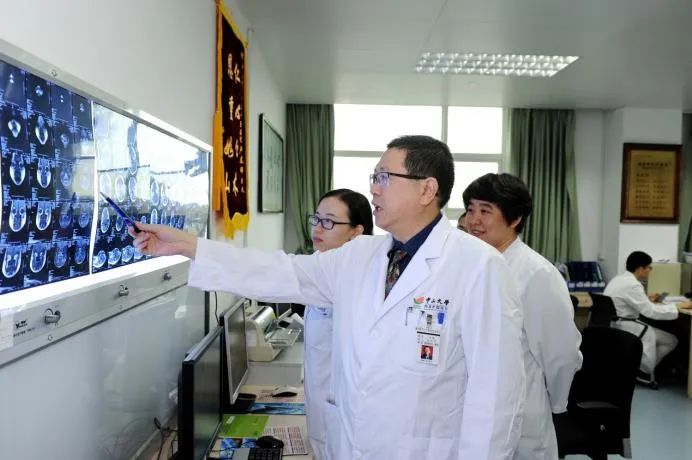

馬駿為患者做檢查 醫生的關懷與鼓勵是患者對抗病魔的強心劑。“每天不見到他們,我就不安心。”住院后,肖羽無論有事沒事,都要去找醫生或護士聊聊天。很多“沒必要”的問題,她都會反復確認。突然患癌后,肖羽和家人能依賴的,只有醫生。“我以前是個話嘮。但自從確診后,很多話就如鯁在喉,想說卻說不出來了。”來到中山大學腫瘤醫院后,醫護團隊的專業和耐心給了她很多力量。濃烈的焦慮逐漸退散,她開始學著接受:把鼻咽癌當作一場重感冒,只要好好治療,就一定能重返健康。她常和其他病友圍在一張大圓桌旁吃飯,聽“前輩”們分享自己的抗癌經驗。一些病友顯得很低落,肖羽理解他們。每個來到這里的人,都是積極而勇敢的。“治癌的過程就像慢刀子割肉,捱過去就好了。”但有些患者則沒有這么“幸運”。他們將要面對的不是“捱過去”,而是“徹底失去”。馬駿曾接觸過很多這樣的病人,他講了其中一個故事。那是一位年輕的音樂老師。唱歌是她畢生熱愛的事業,也是謀生的手段。但傳統放療的照射范圍很大,即便是將腫瘤控制住了,放療的并發癥也會導致病人的聽力和發聲能力明顯受損。“一個音樂老師,唱不了了,也聽不清了,直接就失業了,這對她的打擊將是非常大的。我們醫病,更要醫人。”為盡量減少治療對病人日后生活的影響,馬駿和同事們耗費了很多心血,做了大量數據研究,最終“量體裁衣”地為她設計出了一個針對性的放療計劃。“當時她的腫瘤病灶在左側,我們對右側的腮腺、頜下腺、口咽部及中耳、內耳進行了精細的勾畫和劑量保護。最終這個患者治療后口干及聽力下降都不明顯,仍能從事原來的工作。”能夠通過治療給予患者實實在在的寬慰,是馬駿作為醫生最大的幸事。2017年,馬駿在首屆國家名醫高峰論壇上被授予“國之名醫”稱號。對于這類榮譽稱號,他的認識格外樸素。“病人和家屬有需求,我們學這個專業,就要做好這件事情,盡力去幫助病人。這是我們做醫生的份內之事。”

馬駿和同事正在討論工作 除醫生外,馬駿還是一位導師和團隊的管理者,他帶領著一個近百人的臨床研究隊伍。近年來,這支“廣東軍”在鼻咽癌診療及研究領域屢獲突破,聲譽遠揚。在學生們眼中,馬駿是極具“匠人精神”的“大醫生”、“好醫生”。“從他身上就能看出,要成為中國最好的醫生需要什么樣的品質。”在學生杜曉京眼中,馬駿是個樂觀的理性主義者。“對臨床醫生來說,技術永遠是第一位的。馬老師做科研非常嚴謹,規劃性極強。而且他特別積極,遇到任何問題都會想盡辦法去克服,經常敦促我們不要放棄任何事情。這兩點對我的影響特別深。”如今,杜曉京也成為了中山大學腫瘤醫院放療科的一名青年醫師。對她來說,鼻咽癌像橫亙于前的一座高山,也像激勵她日新又新的一位老師。在這條須持續攀登的醫學之路上,馬駿是她最好的榜樣。

馬駿團隊大合影 讓鼻咽癌成為歷史 來到抗擊鼻咽癌的第38個年頭,回望佇于生死邊緣的種種見聞,馬駿只道:“人生無常”。 “得病的事情真的算不準,有些好好的就去做手術了,有些突發疾病就過世了。特別像心腦疾病,很多來不及打聲招呼就走了,講起來其實是蠻悲傷的。但人生就是這樣,沒有辦法。其實真正能把握自己人生的人,不多的。”他說。肖羽太能體會這種“無常”了。癌癥像突然扎進她身心的一根刺,刺痛了軀體,更刺亂了人生。“盡管鼻咽癌療效很好,但只要患上了惡性腫瘤,就意味著我要做好‘帶瘤生存’的準備。我的余生,出現了一個去不掉的疊加Buff。”話至此處,她的聲音顫抖起來。按計劃,肖羽本該在今年3月參加研究生復試,卻因為要做手術而不得不放棄,努力化為徒勞。好在幾天前,她又收到了香港一所大學的研究生錄取通知書。“我非常想去,但不知道自己的身體是否允許。”虧欠最多的,還是家人。手術前,她和男友常常需要在凌晨五點起床收拾東西,開車往返清遠、廣州兩地做檢查。自始至終,男孩沒有過半句怨言,悉心陪伴在她左右。這讓肖羽更加堅定了對方是個能夠托付之人。但她心里也怕,尤其是生小孩的事情。患病前她從未想過生孩子,現在反倒后悔起來,為什么沒能早點生個小孩。“如果我真的不在了,至少能留一個念想或者生命上的延續給到家里人。”關于這個問題,她和男友聊了很多。最終,對方也堅定地告訴她:順其自然。男孩沒有退縮,他們的婚禮檔期照舊。肖羽會像最開始期待的那樣,在美麗的秋天,穿上屬于自己的婚紗。相比那些身處偏遠地區的患者,肖羽無疑是幸運的。她的病情不是特別嚴重,并且能及時接受全國最好的治療。事實上,盡管中山大學腫瘤醫院的鼻咽癌5年生存率已經超過85%,但中國總體鼻咽癌5年生存率卻并沒有如此樂觀。作為中國臨床腫瘤學會鼻咽癌專家委員會的主任,馬駿和同事們很早便關注到了這個問題。他們認為,要想將前沿研究成果真正造福所有的鼻咽癌患者,就得推動基層鼻咽癌診療與大醫院的同質化。為了讓廣大鼻咽癌基層醫生在診療患者時有據可依,馬駿牽頭集合了國內知名鼻咽癌領域的多位專家,征集了國際上最高質量、最被認可的研究成果,每年編寫一部作為鼻咽癌診療通用指南的“口袋書”。針對這些指南,馬駿和同事們每年都要進行十幾場全國在線的巡講。目前,中國臨床腫瘤學會鼻咽癌專家委員線上平臺的累計觀看量已突破85萬人次。“我們的目的就是讓更多的基層醫生能夠聽到或接受到最新的治療方法,這樣才能讓更多的病人受益。”

2020年首版中國臨床腫瘤學會鼻咽癌診療指南線上發布會 馬駿和鼻咽癌之間的這場狙擊戰仍在持續。接下來,他將帶領中山大學腫瘤醫院的鼻咽癌臨床研究團隊,在局部晚期患者免疫聯合治療方面做深入探索,持續優化療法,進一步改善患者的預后。談及多年來的從醫信念,馬駿想了想,說:“戰勝癌癥”。“我確實存在這樣一種信念。鼻咽癌從80年代只有鈷60放療設備,生存率只有45%;到90年代直線加速器出現及影像CT應用,生存率提升到60%;再到2010年代調強放療進入臨床,MR臨床應用,生存率進一步提升到80%;再到2018年化療方案改進,生存率可以提升至86%。我堅信未來,隨著更多新的治療手段的問世,鼻咽癌的療效還可以進一步提高。”馬駿說,對無數同他一樣的臨床醫生和正飽受病痛折磨的患者來說,“戰勝癌癥”不僅僅是一條口號,一個美好的愿望。它務實地代表著一個不斷挑戰、不斷嘗試的過程,其中凝結著很多人的默默付出和不懈努力,更包含著無數失敗與無法言說的痛苦。但與此同時,也充滿著勇氣與希望。“我們最終的目標,是讓鼻咽癌成為歷史。”馬駿堅定地說。 特別聲明:本文轉載僅僅是出于傳播信息的需要,并不意味著代表本網站觀點或證實其內容的真實性;如其他媒體、網站或個人從本網站轉載使用,須保留本網站注明的“來源”,并自負版權等法律責任;作者如果不希望被轉載或者聯系轉載稿費等事宜,請與我們接洽。 |