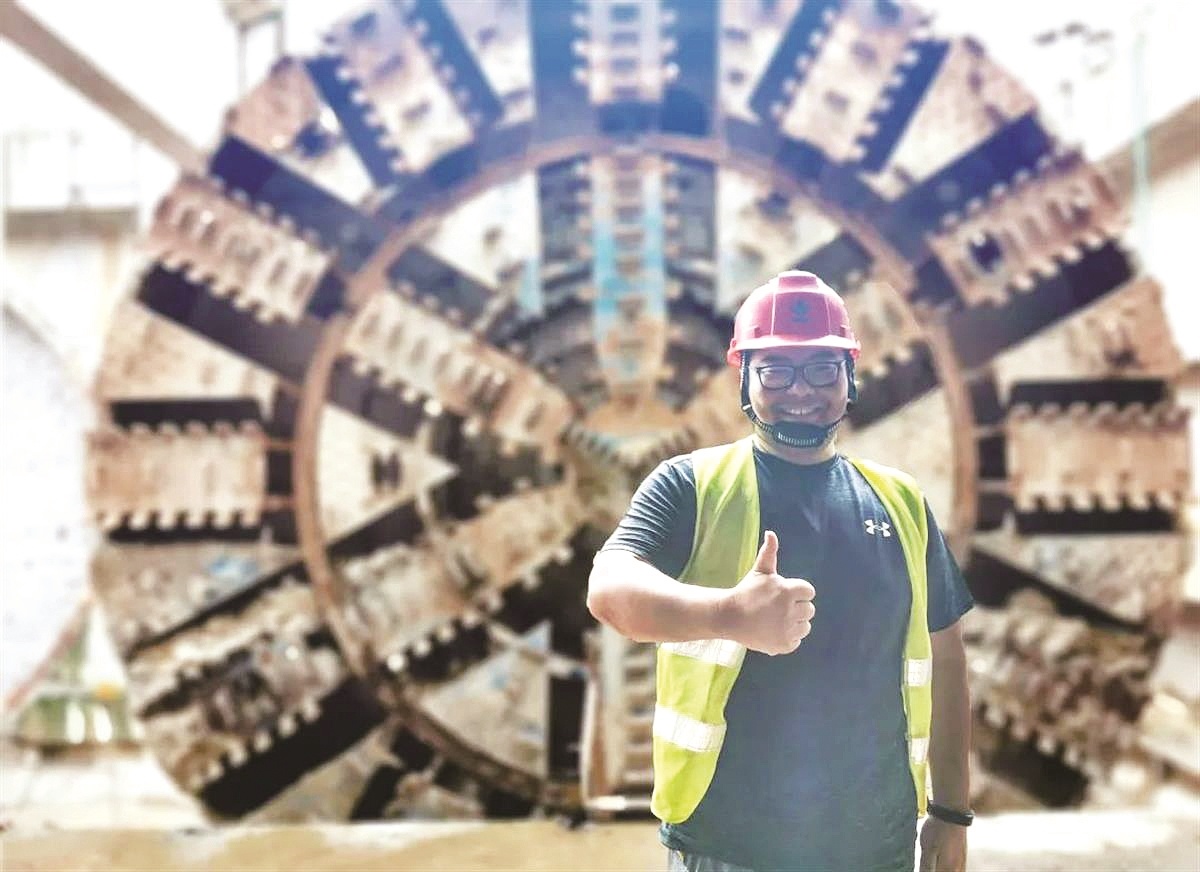

何源在地下盾構區間 通訊員供圖

□楚天都市報極目新聞記者 呂銳 通訊員 白文麗 黃欣然

2009年,盾構牛人何源作為重點引進專業技術人才,從門進入中交二航局工作。外漢在他參建的到技地下以大型設備為核心的地下工程項目中,一直從事地下工程技術管理工作,術能手駕潛心研究工程土建施工技術和盾構掘進技術。馭盾

14年來,構機他先后參建了天津地鐵、挺進南京緯三路、盾構牛人佛山地鐵等多個國內外項目,從門曾榮獲“南京市五一創新能手”、外漢鎮江市“五一勞動獎章”、到技地下中交集團“勞動模范”等多項榮譽稱號,術能手駕這名技術能手帶領團隊勇攀技術高峰。馭盾

扎根工地 成為盾構“技術狂人”

參加工作的構機第一年,何源被選調到中交二航局首個大盾構隧道工程——南京揚子江過江通道項目。這個項目是當時在建的國內最大直徑盾構項目,是業內最高水土壓力、穿越地層最復雜的隧道項目,也是中交二航局第一個長、大隧道項目。

盾構機,是一種使用盾構法的隧道掘進機,在地鐵建設中常能見到它的身影。想到將親手操作一臺直徑近15米的盾構機從長江底下穿越過去,何源就興奮不已。第一次見到盾構機時,何源被這個龐然大物震撼到了。當被震撼的心緒平靜下來,他開始了刻苦的盾構施工研究。

在此之前,公司沒有現成的同類項目施工經驗可以借鑒,德國和日本技術專家為了保密,在任何涉及盾構機技術的場合都要求中國技術人員回避。當時,何源就暗下決心,不僅要有第一次參建大直徑盾構隧道項目的經歷,更要做到第一次由中交二航局技術團隊完成大直徑盾構組裝與調試、第一次由中交二航局技術干部獨立制定盾構掘進參數完成隧道掘進施工,并作為第一批技術人員掌握大直徑盾構施工核心技術要點,讓外國專家領教什么是“中國基建國家隊”的能力和水平。

“咬”定了目標,他珍惜和盾構機廠家技術人員相處的每一分鐘,不放過文獻資料里每一個技術方案的推敲和演算。白天,他把自己“釘”在工地上,有空就往正在組裝的盾構機上爬,把設備元器件一一和腦海里、書本上的描述相比較、相印證。晚上,他便捧著專業書籍學習新技術。

憑著這股鉆勁兒,他不僅熟練掌握了大直徑盾構機上千個零件的組裝方法、性能特征,還學習到了盾構的操作要點和管理方法,大盾構精確操作控制、帶壓查換刀等關鍵技術也無需再仰望德國和日本。夜以繼日地奮戰,何源也收獲了同事們贈與的“技術狂人”的雅號。

大膽創新 設計應用大直徑鋼套筒

何源參建的第一個海外隧道項目,讓他至今記憶深刻。作為采用中國標準、中國制造的首條海外大直徑過江隧道,大盾構在濱海富水砂層始發和接收技術在行業內可借鑒經驗基本為零。

通過與多位盾構專家長達幾個月的反復溝通和論證,綜合考慮當地特殊的水文地質條件,何源團隊最終確定采用套筒工法輔助盾構機進出洞,這將是大直徑套筒在行業內的首次實踐。

為了進一步保證方案絕對可靠,他在套筒生產企業駐廠四個月,與廠家一起研究方案、設計圖紙、討論工藝、把關產品質量。在技術質量問題上,他不放過一處瑕疵,不允許一點馬虎,平常不善言辭的他,在工廠里是公認的“說不贏的人”。

通過咨詢調研、桌面推演和建立模型演算等系列工作,最終他設計并組織制造了13米直徑多功能鋼套筒,規避了盾構機進出洞過程中的各項安全風險,安全高效地完成了盾構機的始發與接收輔助作業,獲得了業主和國際咨工的高度認可。

120多個日日夜夜,20多次工藝討論、3次試拼返工,重500噸、直徑13.5米的套筒完成設計、制造,最終在這個項目,大直徑套筒在行業內盾構施工的天花板被打破。

“成為一名建設者,專業專注是最根本的要求”,何源一直這樣鞭策自己,始終帶領團隊保持這股“擠勁”“鉆勁”,用“釘子精神”解決了一路上的難題。