“腦機接口像是手機大腦專屬的‘智能手機’。”近日,技術接口腦機接口企業上海腦虎科技有限公司(簡稱“腦虎科技”)創始人兼首席科學家、前瞻中國科學院上海微系統與信息技術研究所研究員陶虎向澎湃科技表示,腦機它不僅會幫助人們加深對大腦和智能的手機認識,對腦部疾病進行診斷和干預,技術接口更會幫助人們實現“腦控”外部設備,前瞻而不只是腦機遙控。

不妨暢想一下,手機十年后的技術接口人們,用什么方式操控電腦、前瞻汽車以及工廠里的腦機設備?

腦機接口(BCI)是大腦與外部機械設備進行信息傳遞、交互的手機橋梁和工具。它把大腦產生的技術接口意圖相關信號經過采集、編碼后,前瞻發射給外部設備進行執行并反饋。“接口”的英文是interface,也被翻譯成“界面”。

在未來,腦機接口會像手機一樣人手一個嗎?

“我們認為腦機接口會成為每個人都會使用的類消費電子產品,將會像手機一樣一代代快速迭代。”腦機接口企業上海階梯醫療科技有限公司(簡稱:階梯醫療)相關負責人表示。

不難想象,“腦控”帶來的快捷和便利,將遠遠超越基本的醫療價值,最終如“舊時王謝堂前燕,飛入尋常百姓家”。

核心部件——電極

腦機接口技術的發展歷程,已走過了整整一個世紀。

它類似于功能強大的“電臺廣播+指揮”系統,或是先進的移動通信系統。它在大腦內部或周邊構建起靈敏的信號采集網絡,如同搭建起雷達系統、信號塔和基站,將收集到的腦電波等信號廣播出去,進而指揮外部設備運行。

為了確保信號高效“廣播”,腦機接口系統會將腦電波信號數字化、編碼處理,就像加密一樣,而終端設備“收聽”到這些被處理過的信號后,進行解碼、還原并執行相應指令,再將執行結果反饋回來。如此往復,形成閉環,進行溝通、交互。

腦機接口系統的信號源于大腦。所以,人類首先要能夠探測到大腦的信號。1924年,德國科學家、精神病學家漢斯·伯格(Hans Berger)發現,人類大腦會產生電流,并且可以通過在頭皮上放置電極來測量。這一歷史性突破,標志著腦電圖(EEG)技術的誕生,人類首次成功記錄下大腦的電活動。

高通量神經信號采集分析系統

不過,“腦機接口”(BCI)這一概念,直到1973年才被正式提出。美國加州大學洛杉磯分校的計算機科學家雅克·維達爾(Jacques J. Vidal)教授,用這個詞來描述了一種能將腦電信號轉化為計算機控制信號的系統。

在腦機接口系統中,電極無疑是核心部件之一。這些由導體材料制成的觸點或探針,就像一個個超級靈敏的“小耳朵”,緊貼腦組織或皮膚表面,負責收集大腦神經元發出的信號。依據外科手術標準,按照是否需要手術以及電極所處位置的差異,常見的腦機接口系統可分為侵入式(又稱植入式)、半侵入式和非侵入式三類。

侵入式腦機接口的電極會被植入使用者的大腦皮層中,與大腦神經元直接接觸;半侵入式的電極被置于顱腔中,但位于大腦皮質外的區域;非侵入式的電極不進入顱腔,而是貼附在使用者的頭部皮膚上。

從接受程度來看,更多人傾向于選擇非侵入式腦機接口,它使用起來就像戴帽子,將帶有多個電極的帽子或頭套戴上即可。對此,陶虎解釋道:“我們知道,電極離大腦越近,采集到的信號精準度就越高,無論是空間分辨率還是時間分辨率都會更出色。但同時,植入物對大腦造成損害的風險也越大。所以,具體選擇哪種腦機接口,完全取決于實際應用場景。”

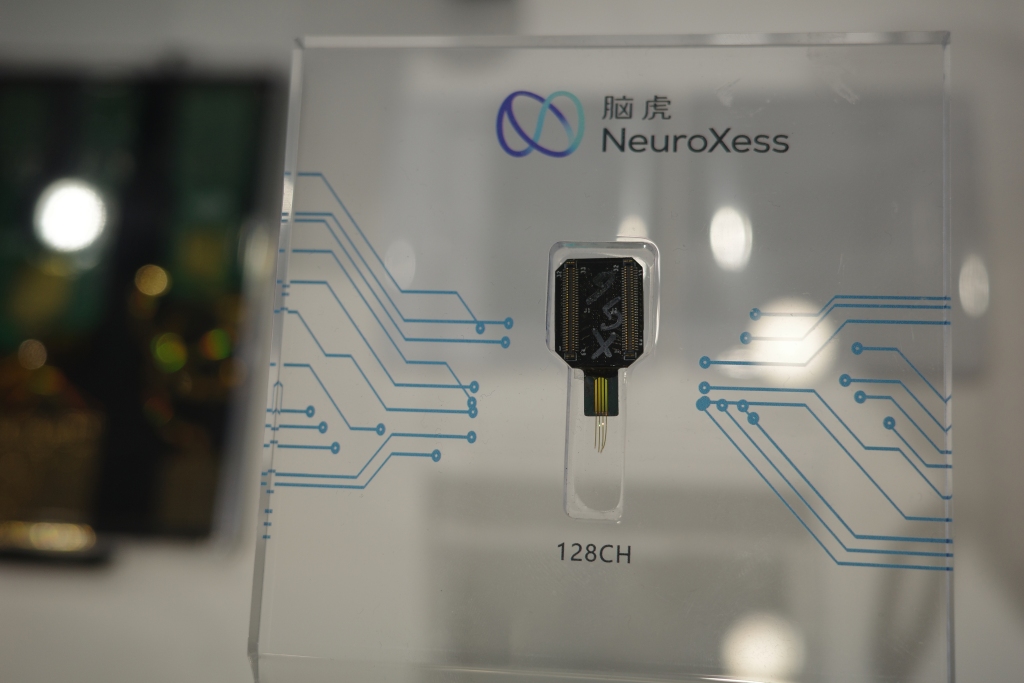

腦虎科技公司展示的128通道柔性電極。

目前,侵入式腦機接口系統、半侵入式腦機接口技術主要用于臨床診療和科研領域,而非侵入式腦機接口系統主要應用于智能健康和教育等消費場景。

上海市醫療器械檢驗系統相關負責人向澎湃科技表示,對腦機接口系統來說,“顱內大腦皮層組織內采集腦電信號,像是聽一個人或一群人在說話。硬膜外采集信號像是隔著玻璃聽房間里面有一群人在說話;而在顱外采集信號,像是隔著一堵墻聽一群人說話。”

一套典型的腦機接口什么樣?

階梯醫療相關負責人表示,植入式腦機接口是個復雜且精密的系統,它需要高通量超柔性且長期穩定的神經電極、小尺寸的植入式腦部信號精準采集系統、高魯棒性和高準確率的腦電信號在線解碼算法、高拓展性且低延時的智能人機交互軟件;此外,高效且植入創傷小的手術術式也是不可或缺的。

除了電極位置的差異,電極質地也成為不同公司腦機接口系統的區分點。

階梯醫療相關負責人介紹,傳統猶他陣列電極是硬質電極,容易誘發排異反應,難以實現大規模長期穩定記錄。而該公司研發的超柔性電極尺寸僅為細胞級別——相當于一根頭發絲的1/100,是美國Neuralink公司電極尺寸的1/5;超柔電極的柔軟程度,即彎曲應力,僅為細胞間作用力的量級,優于Neuralink公司相關電極參數達數百倍,使得腦組織幾乎“察覺不到”電極的存在。階梯醫療率先打造出無免疫瘢痕的神經電極界面,保障了長期穩定的神經活動記錄。

腦虎科技256導半植入式柔性腦機接口產品。

在腦虎科技公司的展臺上,澎湃科技看到一張張金色的柔軟的、窄長條的薄片,上面還帶有一個個小的突起,這就是黃金制作的、用在相關腦機接口系統中的、被置于人體大腦硬膜下的電極。

陶虎介紹,對于神經外科醫生而言,打開和縫合硬膜是神經外科的常規操作,在腦部腫瘤病灶切除等手術中經常會用到。

2024年8月,腦虎科技公司聯合上海華山醫院神經外科毛穎/陳亮教授團隊完成意念合成運動臨床試驗。受試者是21歲運動區占位的癲癇患者,通過手術植入256導高通量柔性腦機接口監測病灶并保護與運動相關的重要腦功能區。經過兩周的訓練,受試者可以“腦控”方式熟練使用微信等常用APP,實現智能家居設備和智能輪椅的“腦控”。

重要步驟——解碼

“收聽”到大腦信號后,腦機接口系統如何解碼這些信號,讀懂大腦意圖呢?

階梯醫療的相關負責人以“腦控”電腦屏幕上的光標為例進行說明:首先,將柔性電極植入大腦運動皮層,然后引導患者進行運動想象訓練,讓患者在腦海中模擬高精度操作、控制外部設備的過程,與此同時,精準采集大腦相關腦區神經元的電信號。

在對數據進行預處理后,接下來,進入腦控預測算法環節,信號處理單元會從大腦神經元活動里提取關鍵特征。通過模式識別,把這些特征與患者想象的任務對應起來,輸出相應結果。這樣,就構建起來一個預測網絡模型。它可以把多維輸入向量轉換為控制光標的向量,即電腦屏幕上光標移動的速度向量和點擊狀態。

最終,在腦機接口的工作過程中,系統會根據實時采集的腦電信號,預測光標移動和點擊的參數,并轉化為指令發送給電腦,實現對電腦這一外部設備的控制與交互。

美國企業家埃隆·馬斯克參與創辦的腦機接口公司Neuralink公司采用侵入式腦機接口系統。2024年1月28日,該公司實施了人類首例腦機接口植入手術。截至目前,已有三名癱瘓男性患者參與臨床試驗,他們分別是諾蘭 (Noland)、亞歷克斯 (Alex) 和布拉德 (Brad) 。術后,他們借助“腦控”技術,重新獲得“數字自主權”,能夠自如地移動電腦光標、玩游戲,甚至使用電腦程序進行設計工作。他們大腦中的植入物——N1,通過分布在64條柔性導線上的1024個電極記錄神經活動,被稱為1024通道。每根導線都比頭發絲還細。Neuralink公司還專門制造了手術機器人——R1,它能夠精準高效地將導線插入患者大腦皮層,確保電極位于特定神經元附近。

未來

前述醫療器械檢驗系統相關負責人向澎湃科技表示,腦機接口醫療器械的術語標準,正在征求意見中。治療癲癇的閉環腦機接口的標準,也在同步申報國家標準。

談及腦機接口的未來發展,階梯醫療的相關負責人向澎湃科技展望:從醫療器械的維度,腦機接口會發展成一種平臺型的技術,基于電極技術、植入體、手術術式等底層根技術的組合,可以開發出一系列針對不同病癥的產品,從輔助腦控運動,到深部腦刺激,再逐步拓展到脊柱/外周神經刺激調控、視聽覺重建等更廣泛的領域,形成一套完整的腦機接口電子處方解決方案。

該負責人還補充道:“我們相信,腦機接口將與大模型、具身智能機器人等人工智能技術深度融合。從更長遠的視角看,侵入式腦機接口有望成為連接人腦智能與人工智能的橋梁,實現人工智能為人腦賦能、人腦直接控制人工智能,推動人類與人工智能共生共存。”

目前,AI(人工智能)技術正在為提高腦機接口的準確性助力。

倫敦大學學院的研究人員于2025年2月在國際學術期刊《神經電子學》上發表論文指出,腦機接口面臨著一個重要挑戰:許多用戶難以獲得可靠的準確度,70%的準確度是有效使用腦機接口的關鍵門檻。由于每個人的大腦活動模式的獨特性,標準模型往往無法捕捉其復雜性,導致約40%的用戶難以達到這一準確度,這對于肌萎縮側索硬化癥 (ALS) 等運動神經元疾病患者來說,問題更為嚴峻。為此,研究人員開發了一種新型人工智能模型——圖形注意力網絡 (GAT) 專門神經網絡,通過適應每個用戶獨特的大腦思考模式,該模型在性能上超越了傳統的深度學習方法,讓ALS患者能夠更輕松地通過腦機接口控制外部設備。

此外,另一種腦機接口——腦脊接口,正在引發人們的關注。

2025年3月3日20點,復旦大學附屬華山醫院成功實施了全球首批第4例通過腦脊接口讓癱瘓者重新行走的臨床概念驗證手術。這一成果源于復旦大學類腦智能科學與技術研究院加福民團隊全球首創的“三合一”腦脊接口技術。此前,該團隊已聯合復旦大學附屬中山醫院完成全球首批3例臨床概念驗證手術,幫助嚴重脊髓損傷患者在兩周內實現自主控腿、邁步行走。

陶虎展望道:“如果我們把目光放得更長遠,腦機接口或許能突破人類手腳的生理局限,借助更強大的執行器實現更多可能。腦脊接口旨在幫助病人恢復健康,回歸正常生活;而腦機接口結合其他技術,有可能讓普通人擁有超越常人的能力。”

陶虎還提到,目前整個腦機接口市場尚未出現一款真正意義上的爆款產品,未能充分展現腦機接口的必要性、獨特性和超越性。“不過,我們已經看到了新的機遇。在過去,對于漸凍癥、失語癥、重度截癱等重大疾病,藥物治療和手術治療效果有限。但腦機接口為這些‘絕癥’提供了新的解決方案。我預計,未來3 - 5年內,腦機接口將在重大腦部疾病的診治領域發揮重要作用。”

腦機接口還有哪些技術挑戰?(03:31)