上新啦!科研科研復旦大學科技工作者不斷攻堅克難,近期又取得了一系列矚目的速遞歲末成果與突破!小編整理了2024年12月的步履不停部分科研成果,速速一睹為快!復旦

科研獎勵

1. 復旦2人獲何梁何利基金獎

12月3日,亮點2024何梁何利基金科學與技術獎在京頒出。科研科研

中國科學院院士、速遞歲末復旦大學副校長、步履不停現代物理研究所馬余剛教授獲“科學與技術進步獎”,復旦馬余剛院士深耕中高能核物理研究,亮點取得了一系列具有重要國際影響的科研科研成果,推動中國高能核物理實驗隊伍進入國際前沿領域。速遞歲末

集成芯片與系統全國重點實驗室、步履不停芯片與系統前沿技術研究院、復旦微電子學院劉琦教授獲“科學與技術創新獎”,亮點劉琦教授專注于“新型存儲器”領域研究,建立了創新的實驗方法,在納米尺度下揭示了阻變微觀機制,發現了存儲性能調控規律,并提出了摻雜改性等調控策略,為構建高性能阻變存儲器件奠定了科學基礎。這是我校科學家首次獲得創新獎。

新聞鏈接:https://news.fudan.edu.cn/2024/1220/c3164a143690/page.htm

2. 腦科學轉化研究院彭勃教授、復旦大學附屬腫瘤醫院副院長江一舟榮獲第三屆鐘南山青年科技創新獎

12月10日,第三屆鐘南山青年科技創新獎公布,腦科學轉化研究院彭勃教授、復旦大學附屬腫瘤醫院副院長江一舟教授榮獲本屆第三屆鐘南山青年科技創新獎,“共和國勛章”獲得者、中國工程院院士鐘南山為獲獎者頒獎。

彭勃教授,博士生導師、腦科學轉化研究院院長助理。從事神經免疫學研究。2022年9月,擔任腦科學與類腦研究國家科技重大專項(中國腦計劃)膠質細胞項目中最年輕的常規項目首席科學家。擔任歐洲膠質細胞會議的程序委員會委員,是唯一的亞洲委員;參與起草全球小膠質細胞專家共識,是唯一的國內起草人;自2020年起被Elsevier(愛思唯爾)評為中國高被引學者;在包括Cell、Nature Neuroscience、Neuron、Cell Stem Cell、Immunity 等高水平學術期刊擔任特約審稿人。

江一舟教授,國家杰出青年科學基金、優秀青年科學基金獲得者。主持國家重點研發計劃、上海市自然科學基金等多項國家級和省部級課題。以“乳腺癌分子分型和精準治療”為主線開展系列研究,總結三陰性乳腺癌“復旦分型”,顯著提升患者療效。通訊作者發表Cancer Cell、Science Translational Medicine、Cell Research、Nature Cancer、Nature Genetics、Lancet Oncology、Cell Metabolism、Nature Chemistry 等國際重要期刊論著,總計他引6000余次。獲得上海市科技進步獎一等獎、中國抗癌協會科技獎一等獎、全國青年崗位能手、達摩院青橙獎、上海青年科技英才、上海市衛生健康系統“銀蛇獎”一等獎、上海市青年五四獎章標兵等。

新聞鏈接:

https://mp.weixin.qq.com/s/SMx51R9ldshyoJxShuUn-A

https://mp.weixin.qq.com/s/5yIg4_Qv3hgZPgqSeigB6w

3. 現代物理研究所周波教授等三位榮獲第二屆楊福家核科技青年人才獎

12月12日,上海市核學會公布了第二屆楊福家核科技獎獲獎名單并舉行了頒獎儀式,現代物理研究所(核科學與技術系)周波、物理學系黃旭光、放醫所馮繽榮獲本屆“楊福家核科技青年人才獎”。周波教授主要從事原子核結構的理論研究工作。當前研究方向是原子核中的多體計算,原子核集團結構和α凝聚態研究。

新聞鏈接:https://imp.fudan.edu.cn/c8/c2/c45420a706754/page.htm

4. 復旦大學附屬華山醫院教授郁金泰榮獲“樹蘭醫學青年獎”

12月13日,第11屆“樹蘭醫學獎”頒獎。復旦大學附屬華山醫院教授郁金泰榮獲“樹蘭醫學青年獎”。郁金泰長期從事阿爾茨海默病(AD)的臨床及基礎研究,從AD防控的國家重大需求出發,在科技創新2030-“腦科學與類腦研究”重大項目等支持下,帶領團隊牽頭建立中國健康衰老與癡呆社區隊列(HEAD)和中國人AD生物標記物和生活方式研究隊列(CABLE),圍繞AD發病機制、精準預防診斷和治療深入研究,取得一系列創新成果,相關成果發表在Cell、Nature Human Behaviour、Nature Aging 等學術雜志。

新聞鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s/q1UjLQ7lRIYFvlfArfSJIQ

5. 復旦大學附屬中山醫院周儉教授榮獲2024年度吳階平醫藥創新獎

12月15日,復旦大學附屬中山醫院周儉教授榮獲2024年度吳階平醫藥創新獎。周儉教授從業30多年來,在湯釗猷院士和樊嘉院士的指導下,致力于肝癌的臨床和轉化研究,迄今共主刀完成肝腫瘤切除和肝移植手術逾萬例;在肝癌早期診斷、個體化治療、外科術式創新等方面成績顯著,為提高我國肝癌診治水平、確立我國肝癌臨床及研究的國際引領地位作出重要貢獻。以第一或通訊作者發表SCI論文132篇;發明專利18項,轉化18項。獲國家科技進步二等獎4次(第一完成人1次,第二完成人2次),國家科技進步一等獎1次。

新聞鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s/uMfgxU1jUc8i4fjoRYLu1w

科技合作與成果轉化

1. 復旦大學與中國科學院長春光學精密機械與物理研究所簽署合作協議

12月17日上午,復旦大學與中國科學院長春光學精密機械與物理研究所簽署合作協議。2019年雙方首次簽約,此次續簽將進一步創新合作模式,開展更全面深入的合作。中國科學院長春光機所所長、中國工程院院士張學軍,復旦大學校長、中國科學院院士金力代表雙方簽約。簽約儀式后,復旦-長光科技論壇舉行。雙方專家學者作學術報告,課題組研究對接,進行深入交流。

新聞鏈接:https://news.fudan.edu.cn/2024/1217/c1247a143661/page.htm

2.創新疫苗共性平臺研發校企聯合實驗室在復旦上醫揭牌成立

12月18日,“創新疫苗共性平臺研發校企聯合實驗室”在復旦大學上海醫學院揭牌成立。聯合實驗室由復旦大學和重慶華智生物制藥有限公司、華淞(上海)生物醫藥科技有限公司共同建立,依托上海市重大傳染病和生物安全研究院運行。聯合實驗室將圍繞國家戰略需求、面向人民生命健康需要,充分發揮科研和市場的各自優勢,建立在病毒樣顆粒共性平臺技術進行前沿科學和市場實際需求相結合的探索性、實用性研究。

新聞鏈接:https://shmc.fudan.edu.cn/news/2024/1223/c1891a143752/page.htm

3.船舶+AI!復旦&江南造船來了

12月23日上午,復旦大學與江南造船集團簽署戰略合作協議,并共建船舶+AI聯合實驗室,聯合攻關智能船舶技術,開啟校企產學研合作新篇章。在江南造船(集團)有限責任公司黨委書記、董事長林鷗和復旦大學校長金力見證下,江南造船(集團)有限責任公司黨委委員、副總經理朱明華與復旦大學常務副校長許征代表雙方簽約。現場,船舶+AI聯合實驗室揭牌。復旦大學與江南造船集團正站在服務強國建設的歷史節點上,雙方充分利用雙方平臺,聯合組建多學科聯合攻關團隊,加大項目謀劃儲備力度,合力建設好“船舶+AI”相關科研平臺,力爭建成國際上有特色、有影響力、具有創新力的基地。希望雙方服務好新工科建設,充分發揮復旦大學綜合性研究型大學的基礎研究優勢和江南造船集團的工程轉化能力,優勢互補,凝聚成有新工科特色的科研攻關團隊,持續產生一批創新性合作成果。

新聞鏈接:

https://news.fudan.edu.cn/2024/1223/c4a143759/page.htm

4.復旦大學與歐普照明強強聯手,成立全球智慧照明校企聯合實驗室

12月29日,復旦大學迎來了信息學院光源與照明工程系成立40周年的輝煌時刻,同時,也恰逢我國電光源研究的開拓者、“中國照明之父”蔡祖泉教授誕辰100周年。在這個意義深遠的日子里,各界嘉賓齊聚一堂,共同見證歐普照明與復旦大學聯手成立全球智慧照明校企聯合實驗室的重要時刻。該實驗室將依托復旦大學電光源研究所的科研優勢,結合歐普照明的市場應用經驗,聚焦智慧、低碳、健康等照明技術的前沿探索。這標志著雙方在產學研深度融合方面邁出了堅實的一步,是共同致力于照明技術創新與人才培養的又一重要舉措,也預示著照明行業將迎來更多科技創新和產業升級的機遇。

新聞鏈接:

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUxODc1ODU5Ng==&mid=2247521773&idx=1&sn=9e904ab27fcd36e313749bca0a190105&chksm=f81be6769a1de3fbf7a7827d63f8a6bf9e4c20ffb5bad9c792a6493676ff0906437094d3a917&scene=27

5.復旦大學與江蘇鑫蘊模塑科技有限公司共建先進汽車照明技術校企聯合研究創新中心

12月29日,鑫蘊模塑科技聯合復旦大學創立的先進汽車照明校企聯合創新研究中心揭牌。該中心實現了光學照明基礎理論研究的突破,進行近光燈自由曲面、以及車燈增強識別系統技術開發。

新聞鏈接:

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUxODc1ODU5Ng==&mid=2247521773&idx=1&sn=9e904ab27fcd36e313749bca0a190105&chksm=f81be6769a1de3fbf7a7827d63f8a6bf9e4c20ffb5bad9c792a6493676ff0906437094d3a917&scene=27

科研進展

數學物理領域

1.物理學系張童、封東來教授團隊揭示超導體磁通釘扎的微觀機理

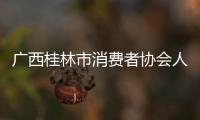

磁通釘扎的微觀機理(a)層狀超導體磁通釘扎示意圖。(b)單磁通渦旋附近的磁場、能隙和束縛態分布。(c) 11T磁場下FeSe超導層磁通成像,綠色箭頭指向被釘扎磁通,黃色箭頭指未釘扎的“自由”磁通。(d)釘扎和自由磁通中心的隧道譜對比。(e)跨越釘扎磁通中心的隧道譜。(f)釘扎磁通偏移導致釘扎能變化,可導出釘扎力。(g)模型計算得到釘扎磁通中局域序參量增強。(h)釘扎磁通中束縛態的移動。

12月5日,物理學系張童、中國科學技術大學封東來與南京大學王銳、中科院物理所董曉莉合作,利用高分辨率隧道譜學結合輸運測量與模型計算,揭示了超導體磁通釘扎的微觀機理。即雜質和磁通態的相互作用增強了磁通中的相對配對強度,使磁通束縛態發生能移而降低了系統能量。該微觀釘扎機制超越了傳統的唯像理解,為設計尋找強釘扎中心來提高超導體臨界電流提供了依據。相關工作以“Revealing the Microscopic Mechanism of Elementary Vortex Pinning in Superconductors”為題發表于Phys. Rev.。

新聞鏈接:https://phys.fudan.edu.cn/c1/64/c7609a704868/page.htm

原文鏈接:https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/PhysRevX.14.041039

化學材料領域

1.材料科學系王飛教授團隊在寬溫高穩定鋰金屬電池共晶電解液領域取得進展

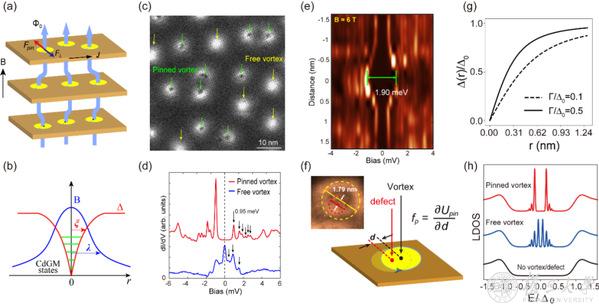

弱溶劑化共晶電解液的設計原則

12月9日,材料科學系王飛教授團隊利用弱溶劑化四氫吡喃(THP)溶劑設計了一種新型共晶電解液,在保持電化學和熱力學穩定性的同時,進一步改善了其與金屬氧化物正極和鋰金屬負極的相容性,為高溫高壓鋰金屬電池電解液的開發提供了一條有效途徑。相關研究成果以“Weakly solvating cyclic ether-based deep eutectic electrolytes for stable high-temperature lithium metal batteries”為題,發表于Angewandte Chemie International Edition。該研究證明了基于THP的弱溶劑化共晶電解液對于提高金屬氧化物正極和鋰金屬負極高溫穩定性的積極意義。通過陰離子效應,該共晶電解液中的游離溶劑得到有效錨定,體相穩定性提高,并誘導生成了穩定的電極-電解液界面相。此外,該電解液可以最大限度地減少LMO正極和電解液間的副反應,緩解過渡金屬溶出引起的結構退化。因此,使用該共晶電解液的Li||LMO電池在高溫下,表現出卓越的循環和儲存穩定性。該研究為基于弱溶劑化效應的共晶電解液在高溫鋰金屬電池中的應用提供了概念性驗證,并為高溫高壓下鋰電池電解液的開發提供了一條新的途徑。

新聞鏈接:https://mse.fudan.edu.cn/c5/8a/c22913a705930/page.htm

原文鏈接:https://doi.org/10.1002/anie.202419653

2.高分子科學系千海教授團隊通過環狀拉伸策略實現力敏分子反應性的精準調控

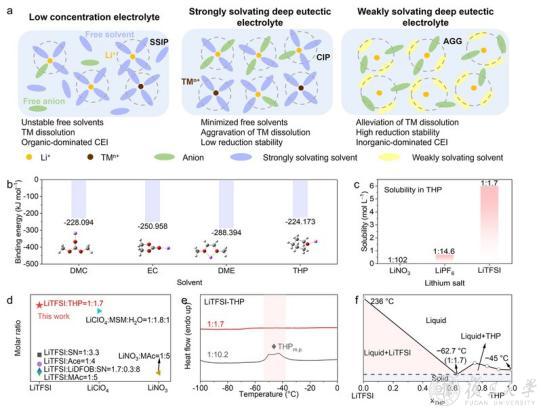

環狀拉伸策略抑制力致逆DA反應及其在多層次力化學反應中的應用

12月10日,高分子科學系千海教授團隊在《德國應用化學》(Angewandte Chemie International Edition)期刊發表了題為“Versatile Mechanochemical Reactions Via Tailored Force Transmission in Mechanophores”的研究論文。課題組首次提出通過環狀拓撲拉伸策略來改變力敏分子中機械力的傳導方式從而實現力敏分子反應性的精準調控(圖1)。該研究以傳統的蒽-馬來酰亞胺(AM)線性力敏分子為對象,通過將蒽分子9,10位環接,成功構建了具有環狀拓撲拉伸結構的環狀力敏分子。當機械力隨著高分子鏈傳遞到力敏分子時,與傳統的線性拉伸結構相比,環狀拉伸策略顯著抑制了力誘導的逆Diels-Alder(DA)反應的反應速率和效率。在此基礎上,作者將環狀拉伸和線性拉伸的AM力敏分子分別與螺吡喃(SP)共價結合,構筑了串聯的雙力敏分子體系,實現了層級化機械力化學反應的激活。以上研究表明,通過調整力敏分子的幾何拓撲拉伸結構,可以有效地調控力傳導路徑,進而改變力敏分子的力化學反應性。這一策略為層級化、智能機械力響應材料的設計提供了新的思路,并為開發具有多功能性和優異可控性的力化學系統開辟了新途徑。環狀拓撲拉伸策略有望成為未來高分子機械力化學研究中的重要工具,為拓展力敏分子的應用場景奠定了基礎。

新聞鏈接:https://polymer.fudan.edu.cn/c6/07/c32872a706055/page.htm

原文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202415353

3.材料科學系步文博教授團隊在p-n雙分子卟啉異質納米光電極實現單個神經元高時空分辨調控

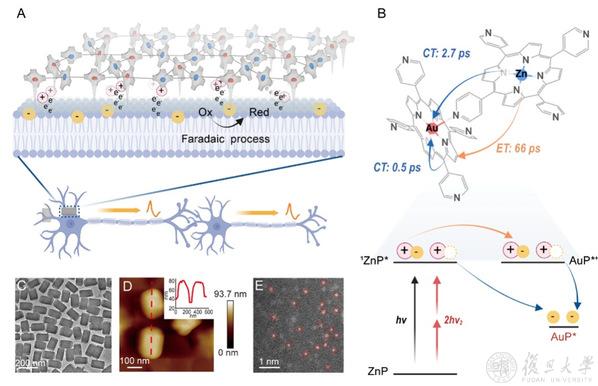

納米光電極ZnAuPN在神經調控中的光電轉移與電荷注入過程示意圖

12月13日,材料科學系/聚合物分子工程國家重點實驗室步文博教授、劉艷顏青年研究員聯合悉尼科技大學/寧波東方理工大學金大勇院士、華東師范大學陳縉泉教授,在Nature Communications期刊發表了題為“Ultra-fast photoelectron transfer in bimetallic porphyrin optoelectrode for single neuron modulation”的研究論文。該研究團隊設計并制備了一類可響應近紅外光的新型p-n雙分子異質卟啉納米光電極,具備超快的分子間能量轉移速率(~66 ps)和分子間電荷轉移速率(~0.5 ps),光誘導電荷分離和傳遞效率高達97%,實現了超快的單個神經元的高時空分辨率調控。該研究開發的新型納米電極展示了卓越的光電性能,成功實現了顱外高時空分辨率單個神經元的精準調控,為單個神經元的精準調控提供了一種非基因編輯的新方法。相比于光遺傳學中所需的300-400 mW/cm2激光強度,該納米光電極所需的激光強度降低了約五倍,有效避免了腦組織的熱損傷。該納米光電極不僅可以精確調控單個神經元及復雜神經回路,從而推動神經生物學研究的發展,同時也在藥物成癮、糖尿病周圍神經病變和視力恢復等神經疾病的非侵入性治療中展現了廣泛的應用前景。

新聞鏈接:https://mse.fudan.edu.cn/c8/15/c22913a706581/page.htm

原文鏈接:https://doi.org/10.1038/s41467-024-54325-8

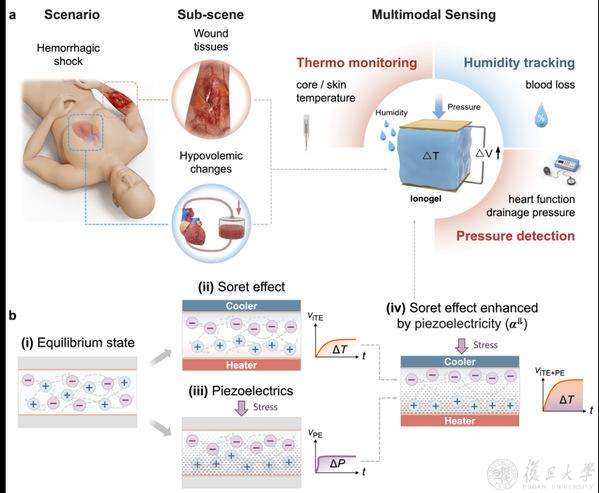

4.材料科學系梁子騏教授團隊探討“壓電增強熱電”離子凝膠及多模態自供電醫療傳感器應用

12月16日,材料科學系梁子騏教授團隊聯合長征醫院骨科徐辰副教授以及上海硅酸鹽所柏勝強研究員和陳立東院士在Advanced Materials上發表了題為“Piezoelectric-Augmented Thermoelectric Ionogels for Self-Powered Multimodal Medical Sensors”的研究論文。該論文首次探討了材料壓電和離子熱電性能的疊加作用,提出并驗證了“壓電增強離子熱電”的創新概念。基于這種對雙參數高度敏感的特性,研究團隊成功開發了一種嵌入式、自供電、多模態感知的凝膠傳感器可應用于多個場景,分別搭載于動脈導管和醫用負壓吸引海綿中,實現了臨床診療中對溫度、壓力和濕度的同步精確檢測。基于材料的溫度–壓力雙參數靈敏特性,團隊設計了兩種分別以動脈導管和醫用海綿為載體的離子凝膠傳感器。通過建立豬出血性休克模型,全面驗證了離子凝膠傳感器在實際生物體疾病發生過程中的多指標監測可行性。與傳統傳感器相比,離子凝膠傳感器不僅趨勢一致,且由于信號點更為密集,能呈現更多細節變化。這些成果展示了該技術在臨床領域的巨大潛力,尤其適用于當前缺乏相關精密壓力、濕度、溫度監測手段如VSD應用中,具有非常重要的臨床價值與傳感器應用的劃時代的意義。

新聞鏈接:https://mse.fudan.edu.cn/c8/e3/c22913a706787/page.htm

原文鏈接:https://doi.org/10.1002/adma.202414663

5.信息科學與工程學院左光正團隊提出一種兼具高電導率和高塞貝克系數的有機熱電材料的結構設計策略

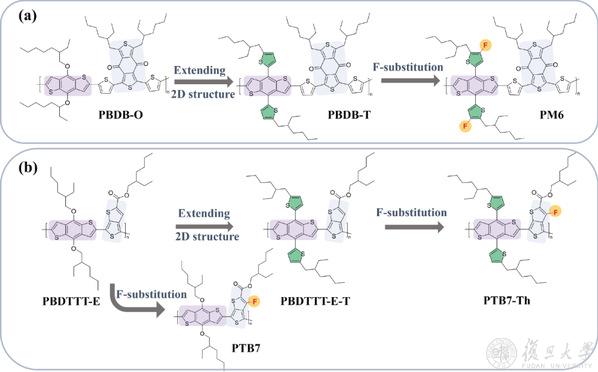

材料結構設計策略及材料化學結構。a) PM6系列材料,包括PBDB-O,PBDB-T和PM6。b) PTB7-Th系列材料,包括PBDTTT-E,PBDTTT-E-T,PTB7和PTB7-Th。

12月24日,信息科學與工程學院青年研究員左光正團隊提出了一種有機熱電材料的兩步結構設計策略:首先,將聚合物主鏈擴展為二維結構,改善了分子堆積和電荷遷移率,從而提高了電導率。其次,引入氟原子進一步提升分子排列的有序性,同時對主鏈骨架上靜電勢分布干擾提升能量無序性,來提升塞貝克系數。通過此兩步合成策略,可合成制備同時具有高電導率及塞貝克系數的熱電材料。基于這一策略,在 PM6系列中實現了功率因子(PF)提升~32倍;在PTB7-Th體系中獲得了高達155 μW·m?1·K?2的優異熱電性能。該設計策略為高性能有機熱電材料的開發提供了新的思路。相關研究成果以“Two-Step Design Rule for Simultaneously High Conductivity and Seebeck Coefficient in Conjugated Polymer-Based Thermoelectrics”為題,發表在Advanced Science 期刊上。該研究為設計兼具高電導率和高塞貝克系數的共軛聚合物提供了重要的理論依據和實驗指導。

新聞鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s/VD-mAlpWHRWWPEv6jSKy3g

原文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202409382

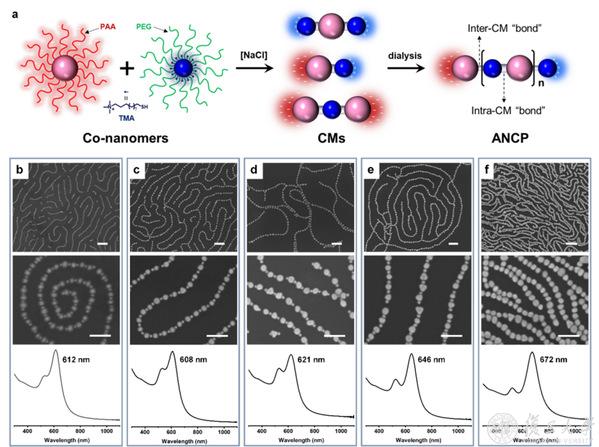

6.高分子科學系聶志鴻/桑玉濤教授團隊構筑納米粒子共聚物的精準構筑與多層級響應

12月25日,高分子科學系聶志鴻/桑玉濤教授團隊通過精確調控帶有相反電荷的二元聚合物接枝NPs之間的靜電相互作用,成功在水溶液中構筑了具有pH多層級響應的交替納米共聚物(ANCPs)。靜電相互作用是一種快速且有效的水相體系組裝驅動力,然而,如何精確控制并利用配體間的靜電作用力一直是一個難題。在這項工作中,研究團隊巧妙地設計了NP表面的配體結構,使得帶有相反電荷的聚合物接枝NPs能夠作為納米單體,通過形成特定的“鍵”而共聚成ANCPs。

多層級響應性的ANCPs不僅具有pH響應的鏈間距,而且能夠實現pH響應的可逆組裝與解組裝。此外,ANCPs還能在復雜的水溶液環境中保持穩定的性能。這項工作為制備具有刺激響應性的納米材料提供了新的思路,在生物傳感、光學和電子器件等領域具有潛在的應用價值。

新聞鏈接:https://polymer.fudan.edu.cn/d0/54/c32871a708692/page.htm

原文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202401828

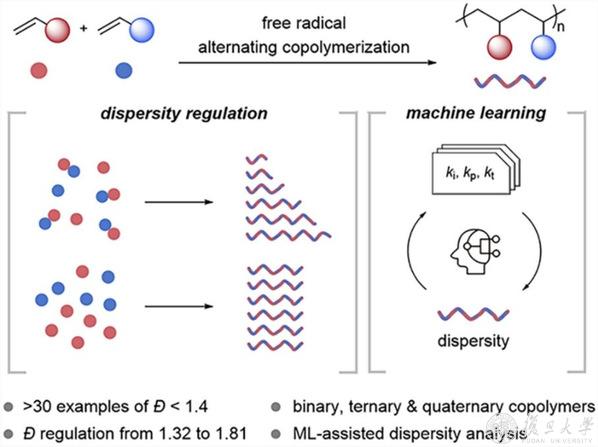

7. 高分子科學系陳茂教授團隊通過機器學習啟發“電荷轉移絡合物”新解

利用“電荷轉移絡合物”效應調控傳統自由基交替共聚的分子量分布

12月25日,高分子科學系陳茂教授團隊(PolyMao)將蒙特卡洛動力學模擬與機器學習貝葉斯優化相結合,繪制了傳統自由基共聚反應的分子量分布譜圖,意外發現交替共聚反應具有產生低分散共聚物的顯著趨勢(MWD<1.5)。陳茂團隊的機器學習方案主動避免了CTC干預,發現了不同尋常的MWD趨勢,揭示了在傳統交替共聚中有望通過影響CTC調控MWD,首次提出了“低CTC”獲得窄MWD、“高CTC”獲得寬MWD的假設。以此為基礎,研究團隊合成了超過30種不同化學結構的交替共聚物(MWD<1.4),實現了二元、三元、四元交替共聚反應,制備了十克級的共聚產物。該工作揭示了傳統自由基交替共聚中影響分子量分布的新規律,為調控MWD提供了新途徑,本文建立的機器學習-蒙特卡洛模擬框架有望為不同聚合反應研究提供新思路。該工作以“Low-Dispersity Polymers via Free Radical Alternating Copolymerization: Effects of Charge-Transfer-Complexes”為題發表在《德國應用化學》(Angew. Chem. Int. Ed.2024)。

新聞鏈接:https://polymer.fudan.edu.cn/d0/55/c32871a708693/page.htm

原文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202409744

地球科學領域

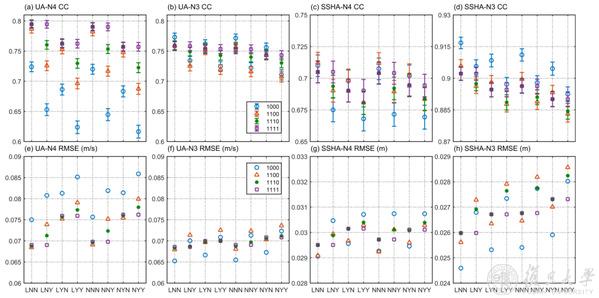

1.大氣與海洋科學系穆穆院士團隊基于淺水系統分析MJO對ENSO的動力強迫作用

不同試驗成員模擬的Ni?o 4區(N4),Ni?o 3區(N3)平均的海表緯向流場距平(UA)和海表高度距平(SSHA)與觀測的相關系數和均方根誤差。

12月1日,大氣與海洋科學系穆穆院士團隊以“Insights of Dynamic Forcing Effects of MJO on ENSO from a Shallow Water Model”為題在Journal of Climate期刊上發表文章。發展了考慮基流和平流項的距平淺水模型,并使用時空濾波的歷史觀測海表風場距平進行了集合強迫敏感性試驗, 濾波方式又分為對風應力的直接濾波和考慮了更低頻變率夾卷的風場濾波。通過分析模擬結果發現:(1)相比于其他“非低頻”大氣變率(次季節尺度非MJO變率和天氣尺度變率),MJO對海表動力場的擾動占有支配地位,其中海表動力場包含了海表高度距平和緯向流場距平。(2)相比于海表高度距平,MJO可以對緯向海表流場距平造成更重要的擾動。MJO的加入可以顯著提高對中西太平洋緯向流場的模擬水平,對模擬位于東太平洋的流場變率中心也不可或缺。(3)相比于La Ni?a事件,MJO更傾向于對El Ni?o造成更強的海洋動力學擾動,并在1997/98年的超強東部型事件和2004/05年的中部型事件觸發之前造成了強烈的下沉次季節海洋Kelvin波。

原文鏈接:https://doi.org/10.1175/JCLI-D-24-0065.1

信息領域

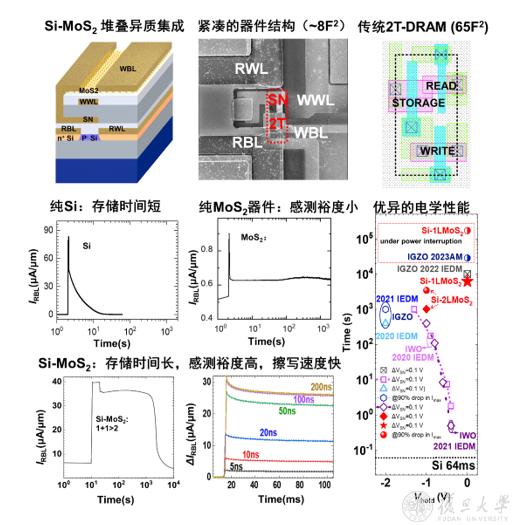

1. 信息科學與工程學院萬景教授團隊在硅-二維異質高密度嵌入式動態存儲器方面取得進展

提出的新型異質嵌入式動態存儲器的結構及優越的器件性能

12月10日,信息科學與工程學院萬景研究員與微電子學院包文中研究員及周鵬教授團隊,聯合提出了一種結合硅基與二維材料的異質集成嵌入式2T-eDRAM結構。該器件結合二硫化鉬(MoS2)晶體管低漏電和硅晶體管高開態電流的優點實現了緊湊的單元面積(最小至8F2),極長存儲時間(最高至6000s)以及高速擦寫(最高至5ns)性能。相比現有SRAM技術,集成密度提升超過10倍,而存儲時長比傳統DRAM提升1000 倍以上。此外,該技術采用硅基后道兼容的工藝將二硫化鉬與硅芯片共集成,與當前的CMOS邏輯工藝完全兼容。該項創新技術不僅在性能上顯著領先,且在產業化應用方面具有重要潛力。作為目前存儲密度、存儲時間和制造工藝三者之間最佳平衡的一種新型存儲解決方案。該項工作以“High performance Si-MoS2 heterogeneous embedded DRAM”為題發表于Nature Communications 且申請新型發明專利 (基于異質集成的疊層2T1C-DRAM存儲器件及其制備方法 ;雙晶體管無電容結構動態存儲器件及其制備方法) 。

新聞鏈接:https://mp.weixin.qq.com/s/dNE3UN9nulYPTMfbFmU-ew

原文鏈接:https://doi.org/10.1038/s41467-024-54218-w

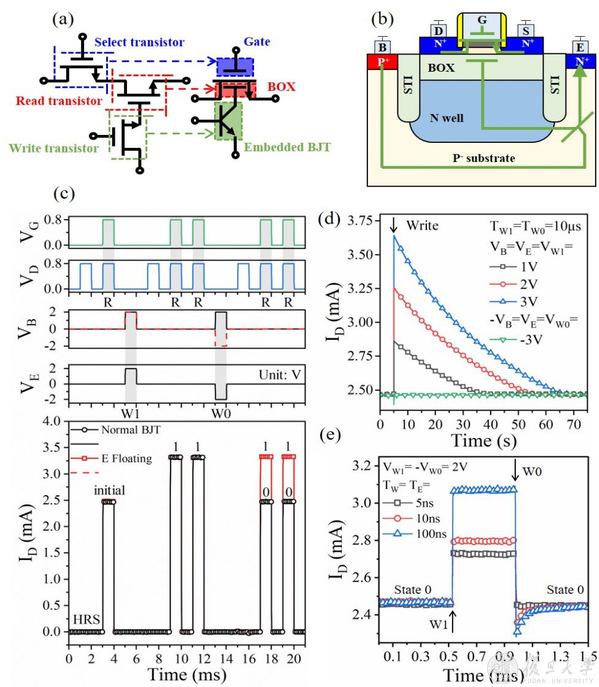

2.信息科學與工程學院萬景教授團隊發明新型單晶體管存儲關鍵器件

(a)BIS-DRAM單晶體管實現3T-DRAM功能;(b) BIS-DRAM的器件示意圖,(c) 實驗數據展示低讀串擾和非破壞性讀取能力,(d)室溫下器件的存儲特性,(e) 器件的高速擦寫能力。

12月27日,信息學院萬景教授團隊創新性地發明了一種單晶體管無電容結構的動態隨機存儲器單元(1T-DRAM),命名為BIS-DRAM (bipolar junction transistor assisted in-situ sensing DRAM,雙極型晶體管輔助原位傳感DRAM),并通過工業界的先進工藝制程驗證。該存儲單元使用嵌入襯底的雙極型晶體管作為寫晶體管,將電荷存儲在FD-SOI的BOX(埋氧層)與襯底界面,并通過界面耦合效應直接由頂部Si層中晶體管原位讀出,同時使用頂柵實現讀取選通功能。通過這種特殊的器件設計,BIS-DRAM在單晶體管布局上實現了3T-DRAM的功能,相比3T-DRAM存儲密度提高10倍以上。該研究成果以“Integrating 3T-DRAM into 1T Layout with Substrate Bipolar Effect Using 22 nm FDSOI Technology”為題發表于微電子器件領域旗艦期刊IEEE Electron Device Letters。

原文鏈接:https://ieeexplore.ieee.org/document/10816627

生命醫學領域

1. 生命科學學院于肖飛教授團隊揭示IL-22介導的腦腸軸可減輕精神壓力對機體的影響

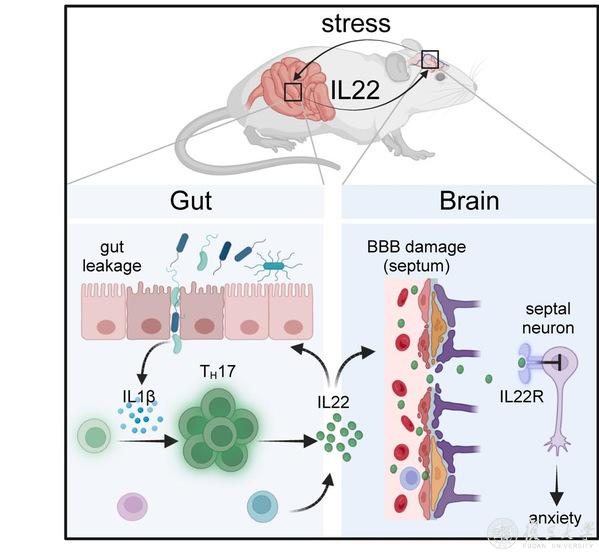

IL-1β-TH17-IL-22通路降低機體壓力應激性焦慮行為的具體機制

12月6日,生命科學學院于肖飛教授團隊在Immunity發表了題目為“Elevated IL-22 as a result of stress-induced gut leakage suppresses septal neuron activation to ameliorate anxiety-like behavior”的文章,報道了在壓力誘導的免疫系統早期激活階段,腸道中的TH17細胞增多并增加白細胞介素(interleukin)22(IL-22)的產生,IL-22可通過直接抑制腦隔區神經元的激活而降低小鼠的焦慮行為,從而揭示IL-22介導的腦腸軸可減輕精神壓力對機體的影響。該項研究闡述了在壓力引起的免疫激活早期階段,腸道TH17細胞增加并產生IL-22;IL-22可經破損的血腦屏障進入腦隔區直接抑制神經元激活,進而降低小鼠的壓力應激性焦慮行為,從而揭示了壓力應激誘導下的免疫激活早期階段具有以前未被認識到的有益作用,可能是進化過程中機體保留應激性免疫系統激活的原因之一;同時也揭示了免疫系統在抵御精神疾病方面的積極作用。此外,該項工作也探究了IL-22對降低抑郁行為的效應,為利用IL-22治療壓力相關精神疾病提供新的思路。

新聞鏈接:https://life.fudan.edu.cn/c5/33/c28140a705843/page.htm

原文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.immuni.2024.11.008

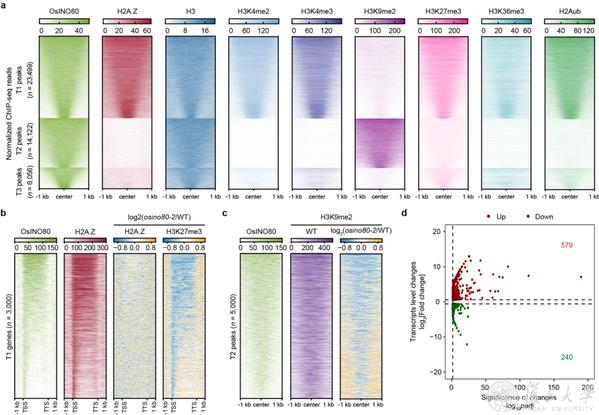

2.生命科學學院董愛武教授團隊揭示染色質重塑因子OsINO80促進組蛋白H3K27me3及H3K9me2建立并維持轉座子沉默的分子機制

12月30日,生命科學學院董愛武教授團隊在《自然通訊》(Nature Communications)雜志在線發表了題為“The chromatin remodeling factor OsINO80 promotes H3K27me3 and H3K9me2 deposition and maintains TE silencing in rice”的研究成果。該研究闡明了水稻染色質重塑因子OsINO80在常染色質促進H3K27me3修飾建立、在異染色質促進H3K9me2修飾建立并抑制轉座子激活與轉座的分子機制。

新聞鏈接:https://life.fudan.edu.cn/d2/47/c28140a709191/page.htm

原文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-024-55387-4

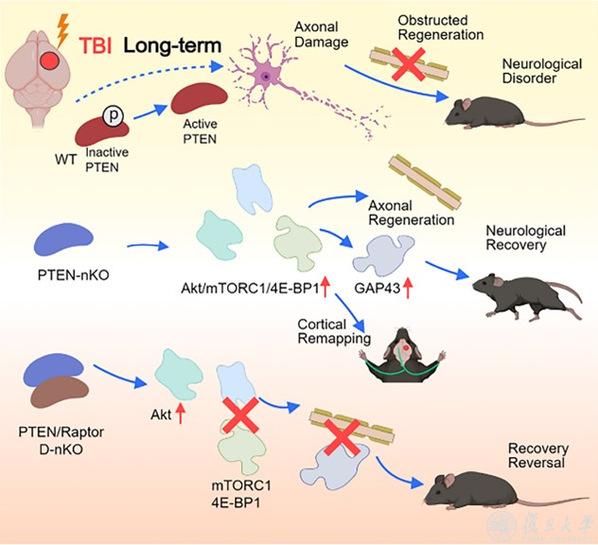

3.腦科學研究院/腦功能與腦疾病重點實驗室高艷琴教授團隊聯合許智祥研究員團隊揭示PTEN-mTORC1通路介導的腦外傷后長期軸突修復的新機制

12月16日,腦科學研究院/腦功能與腦疾病重點實驗室高艷琴教授團隊聯合許智祥研究員團隊,在Advanced Science上發表題為《逆轉創傷性腦損傷后的持續性PTEN激活可通過Akt/mTORC1信號級聯促進長期軸突再生》(“Reversing Persistent PTEN Activation After Traumatic Brain Injury Fuels Long-Term Axonal Regeneration via Akt/mTORC1 Signaling Cascade”)研究成果。該研究發現PTEN在創傷性腦損傷(TBI)后持續激活,而神經元PTEN缺失能夠持續激活Akt-mTORC1通路,促進長期的神經再生和神經回路重塑。通過這一機制,PTEN缺失有助于改善神經功能,促進軸突修復和功能恢復。這些發現揭示了PTEN/Akt/mTORC1軸在TBI后神經回路重塑和皮層重塑中的重要作用,為進一步了解TBI的病理生理機制提供了新的視角,并提出了以mTORC1為靶點的潛在治療策略,為TBI的臨床治療提供了新的理論依據和方向。

新聞鏈接:https://shmc.fudan.edu.cn/news/2024/1223/c1892a143746/page.htm

論文鏈接:http://doi.org/10.1002/advs.202410136

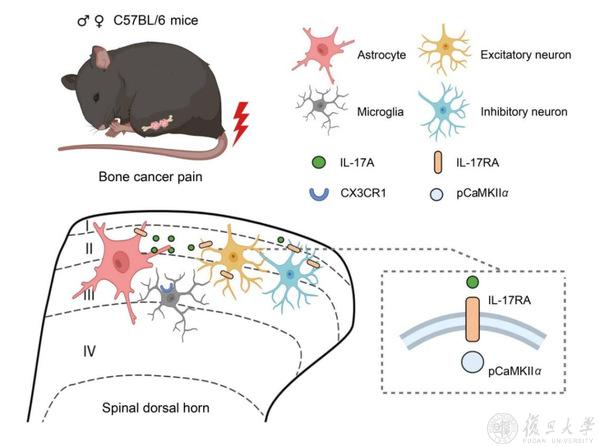

4.腦科學研究院/腦功能與腦疾病全國重點實驗室張玉秋教授團隊合作揭示中樞來源的IL-17A介導星形膠質細胞與神經元的相互作用促進骨癌痛的機制

星形膠質細胞釋放IL-17A增強脊髓傷害性信息傳遞促進骨癌痛的示意圖

12月17日,腦科學研究院/腦功能與腦疾病全國重點實驗室張玉秋教授團隊與復旦大學復旦大學附屬華山醫院徐文東教授合作,在Acta Pharm Sin B雜志上發表題為《脊髓星形細胞來源的白細胞介素-17A促進骨癌小鼠的痛覺敏化》(“Spinal astrocyte-derived interleukin-17A promotes pain hypersensitivity in bone cancer mice”)的研究論文,揭示抑制脊髓星形膠質細胞活化能夠降低骨癌引起的脊髓IL-17A水平上調,緩解骨癌痛,該效應對不同性別小鼠具有普適性。本研究通過在小鼠股骨骨髓腔內接種Lewis肺癌細胞構建小鼠骨癌模型。模型小鼠受累骨骨髓質和骨皮質逐步破壞,荷瘤側后肢出現明顯的熱痛過敏和觸誘發痛,持續整個實驗過程(28天);與此同時,脊髓背角星形膠質細胞持續激活,并伴有促炎性細胞因子白細胞介素17A(IL-17A)表達水平上調;但在骨癌發生和發展過程中(腫瘤接種后1-28天)未見小膠質細胞發生明顯改變(在炎癥痛和神經病理性痛條件下,均伴有脊髓背角小膠質細胞的大量激活)。該項研究表明,IL-17A作為膠質細胞與神經元相互作用的重要信號分子,可能成為骨癌痛治療的新靶點。該研究對于揭示骨癌痛的中樞敏化機制和探索具有普適意義的治療骨癌痛的新靶點都具有重要意義。

新聞鏈接:https://shmc.fudan.edu.cn/news/2024/1223/c1892a143745/page.htm

論文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.apsb.2024.09.016

5.復旦大學附屬腫瘤醫院邵志敏教授團隊發布三陰性乳腺癌新輔助治療“中國方案”,治療有效率提升12.1%!

12月19日,為了進一步探索卡瑞利珠單抗是否能增強中國人群,尤其是淋巴結轉移較多的高危三陰性乳腺癌的新輔助化療療效,復旦大學附屬腫瘤醫院邵志敏教授作為首席研究者領銜國內共40家臨床中心,開展了一項名為“CamRelief”的臨床研究,該研究在常規蒽環、紫杉、鉑類、環磷酰胺化療基礎上,聯用中國原創免疫治療新藥卡瑞利珠單抗(一種PD-1單克隆抗體)。研究顯示,經過中位14.4個月的隨訪,在標準化療方案上加用卡瑞利珠單抗的患者,其病理學完全緩解率為56.8%,顯著優于對照組的44.7%,絕對獲益高達12.1%,達到預設的統計學檢驗標準。值得注意的是,該研究入組患者均為中國人群,并且淋巴結陽性患者占70.5%,III期患者比例占35.8%,遠高于既往的大型研究研究(IMpassion031研究為21.2%,KEYNOTE-522研究為24.9%),對此類臨床高危人群具有重要意義。

在2024年圣安東尼奧乳腺癌會議上,邵志敏教授團隊發布改變三陰性乳腺癌新輔助治療模式的臨床III期關鍵研究成果,成為大會關注熱點。《美國醫學會雜志》(JAMA)也以“Camrelizumab vs Placebo in Combination With Chemotherapy as Neoadjuvant Treatment in Patients With Early or Locally Advanced Triple-Negative Breast Cancer”為題同期發表了該研究。這也是JAMA創刊141年以來,首次發表基于中國人群的乳腺癌原創新藥研究,為三陰性乳腺癌的新輔助免疫治療“中國方案”提供有力證據。

新聞鏈接:https://shmc.fudan.edu.cn/news/2024/1219/c1892a143674/page.htm

論文鏈接:https://doi.org/10.1001/jama.2024.23560

制圖:實習編輯:蘇堯祎責任編輯:李斯嘉